08/28

2017

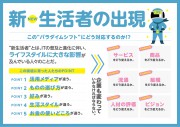

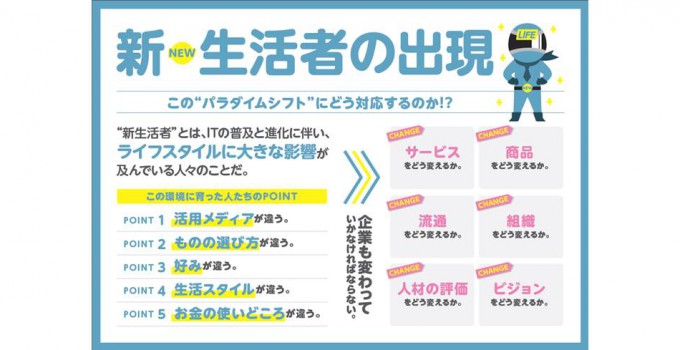

この“パラダイムシフト”にどう対応するのか!?

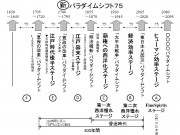

中島流の“パラダイムシフト75”!

「時代の価値観は75年周期で大きく変わる」

ということを、これまでくり返し語ってきた

(しつこく語ってきたつもりはない!?)。

みなさんも、現在パラダイムシフト75の

過渡期に来ていることは理解されていると思う。

そこで今回は、ビジネスのパラダイムシフト

に注目し話をしていこう。

20世紀末からのインターネットの普及と進化は、

私たちのビジネス環境の変化を促進してきた。

IoTやAIが出現し、これらの進化がより

価値観の変化に拍車をかけているのだ。

ここまでは、様々な人が発信している

このところよく耳にする考えだが…。

私が新たに言いたいのは、“新生活者”の台頭だ。

“新生活者”とは、ITの普及と進化に伴い、

ライフスタイルに大きな影響が及んでいる人々のことだ。

(少なくとも私は、この“新”には乗り遅れているのだが…)

この環境に育った人たちというのは、

まず1つ目。

TVではなくスマートフォンに慣れ親しんでいる

というように、活用メディアが違う。

2つ目、ものの選び方が違う。

3つ目、好みが違う。

4つ目、生活スタイルが違う。

5つ目、お金の使いどころが違う。

流通が変わったり、プラットフォームビジネスが

展開されることでビジネスに影響が及ぶことも当然あるが、

最終的にサービスを利用するのは人である。

“新生活者”の増加が、ビジネスの

パラダイムシフトの1番の要因というわけ!

先日弊社に、福岡県で線香花火を中心に製造する

花火メーカーのご夫婦が訪ねてきた。

見せていただいた花火のパンフレットや

パッケージ、WEB…どれもがカッコよくいま風なのだ。

そして今どこがこれらの花火を

売ってくれているのかというと、

あの洋服や雑貨を販売しているBEAMSなのだ!

この花火メーカー、少し前には廃業を予定していたという。

しかし、そのつくり方へのこだわりと、

発信改革による新たな流通の獲得で、

見事に息を吹き返したのだ!

つまり、流通革新とブランディングにより

“新生活者”に受け入れられたということ。

(“線香花火”と検索すると、この福岡県の花火メーカー

の線香花火がショッピングサイトにたくさんヒットするではないか…)

ということで、“新生活者”が台頭して来た今、

当然のように、企業も変わっていかなければならない。

サービスをどう変えるか。

商品をどう変えるか。

流通をどう変えるか。

組織をどう変えるか。

人材の評価をどう考えるか。

ビジョンをどう変えるか。

そして1番大切なのは、“新生活者”たちにとって身近な

WEBにどうアプローチするかということなのだ。

私たちは今、ビジネス革新を余儀なくされている。

パラダイムシフトの中で生き残るには、

ビジネス革新を起こし、今の時代に合った

ブランディングに力を入れるべきなのではないだろうか。