01/09

2017

幹事代行ビジネスの行方

イベントの幹事役に任命されたあなた。

内容の企画はもちろん、アトラクションの景品選びだけでも

頭を悩ませてしまうだろう。

通常の業務もこなしつつ、ユニークで人に喜ばれる

景品を選ばないといけないなんて!…実は、経験者ならだれもが共感する

そんな悩みを解決してくれる幹事代行ビジネスが、

いま増えているのだという。

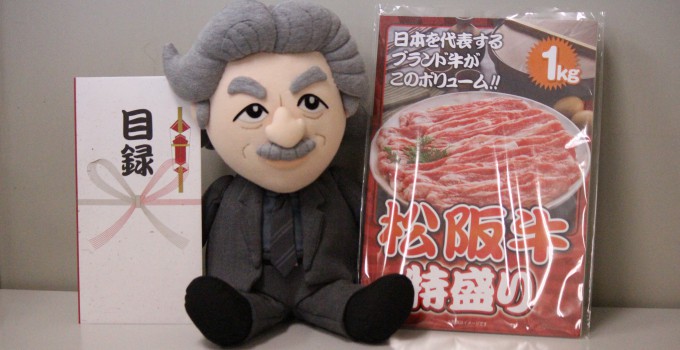

たとえば、さまざまなイベントでの

予算やシチュエーションから

景品を選べるWEBサービス「景品パーク」は、

まさにこの幹事代行ビジネスで、

売り上げをどんどん伸ばしているそうだ。

ここではゴルフ大会やさまざまなパーティはもちろん、

忘年会など社内イベント用の景品まで取り扱っている。

さらに、景品の写真が大きく貼り出されたパネルと目録で

イベントを演出できるサービスもあり、

まさに幹事のかゆいところに手が届くサービスなのだ。

さて、先日このサービスの運営者、

株式会社ディースタイルの

星合稔宜(ほしあいとしのり)氏とお会いしたのだが、

そのさい、結婚式の2次会や社内運動会の幹事代行ビジネス

なんてものまであると伺ったのである。

最近では予算の関係から結婚式本番よりも

2次会に力を入れる人が増えているというが、

そのぶん求められるイベントの質も高まり、

2次会の幹事は結構な負担なのだとか。

また、ここ数年は社内運動会が注目を集めている。

社員同士の結束を強めるため

実施する企業が増えているわけだが、

そこでもイベントとしての質は

高いものを求められ、幹事役の負担は相当なものだという。

つまり、様々なイベントごとの需要が増えると同時に

求められる質も、スタッフが業務の片手間に負える

範ちゅうを超えてきているのだ。

だからこそいま、幹事代行のビジネスモデルが

業績を伸ばしていっているのだろう。

幹事代行ビジネスの経営者は、

ある程度のビジネスモデルが固まった時点で

それを展開し、お客様からのクレームや

フィードバックを反映させ

ビジネスモデルの完成度を上げていっている。

まさにこの“動中の工夫型ビジネスモデル”は

新しいビジネスモデルと言っていいだろう。

この幹事代行ビジネスは、

まだまだたくさん展開の可能性がある。

そしてそんな奥行きあるフィールドで

これからも彼ら幹事代行ビジネスの経営者は、

“動中の工夫型ビジネスモデル”を

展開していくに違いない!