11/24

2015

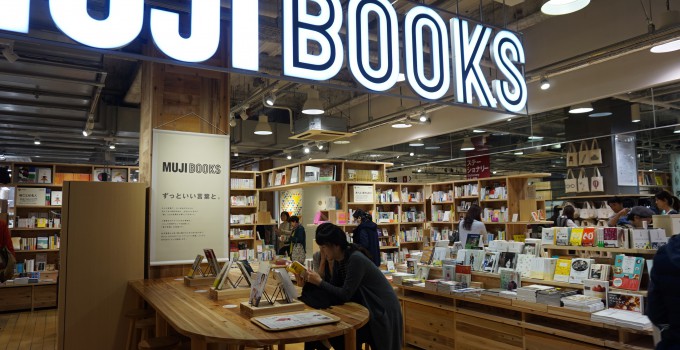

MUJI BOOKSの可能性

先日、久しぶりに有楽町の無印良品へ行ったのだが、

その様子が私の知るものとはずいぶん変わっていた。

まず、ディスプレイとしてたくさんの本が並んでいるのである。

通常であれば衣類、雑貨、食品があるはずなのだが、

それだけでなく、どのフロアに行っても本が目に入るのだ。

お。これは無印良品も“本の可能性”に目をつけたのだろう…

と私はすぐに理解できた。

“本の可能性”を活かした企業といえば、

先日のビジ達でご紹介した「天狼院書店」がある。

ここは立地が悪く店舗が狭いにも関わらず、

多くのお客様とメディアに注目されている書店だ。

その人気の理由は、本の魅力を最大限に活かした企画力にある。

例えば、書店なのに

それぞれの道のプロを招いた“部活動”を行い、

お客様同士の交流を生み出している点などが挙げられる。

他にもこのところ関わりがあった

「那須塩原のまちづくりイベント」では、

“ビブリオバトル”を盛り込んだ

イベント企画がプレゼンされている。

ビブリオバトルとは、複数の人たちが

思い思いの好みの本をプレゼンテーションし、

それを聞いた多くの人たちが

最も読みたくなった本に投票するという、

「知的書評合戦」のこと。

今やあちこちでその大会が

行われているとも聞いたことがある。

また、本から始まり、色々なビジネスの実践に

つながっているものといえば、

雑誌『自遊人』が挙げられる。

皆様ご存知の通り『自遊人』は雑誌なのだが、

なんと南魚沼で米作りを始め、

いまや旅館まで経営しているという。

そして、誌面で紹介したものを買ってもらい、

体験してもらう、という流れをつくりだした。

より信頼性の高い情報を発信するために、

自らその実践をしてしまったというわけだ。

本をキーワードとした数々のビジネスの

可能性を知ってか知らずか、

無印良品は丁度いいタイミングで参入してきた。

まさに「時流に乗った」というべきか。

本が売れず、出版業界は斜陽産業と言われている現代だが、

例に挙げたように本の可能性は大いに残っているのだ。

いや、むしろ今までが本の持つ可能性を

十分に活かせていなかったのかもしれない。

本は書店で買って読んで終わり、

などという単純なものではなく、

その前後で大きな広がりの可能性を持っていたということだ!

さまざまな分野の本が集まれば、

多くの人が集う場所ができるし、

コミュニケーションが生まれる。

読書会を開いたり、

そこから次なるイベントにつながったり、

多くの新しい仲間をつくるきっかけにもなるのだ。

さらに本はインテリアにもなるし、

喫茶店がセレクト本棚を構えるだけで

店に付加価値を与えられる。

本のお陰でその度に“奥行き”が生まれるのである。

このように挙げてみるだけでも、

多くの可能性を秘めている本。

その可能性が近年ようやく発揮されつつあるのだとしたら、

まだまだ私たちの気付いていない

可能性が眠っているとも考えられる。