06/01

2015

“盛者必衰の理”の現象

祇園精舎の鐘の声

諸行無常の響きあり

沙羅双樹の花の色

盛者必衰の理をあらわす

これは、ご存知『平家物語』の冒頭の一節。

ここに登場する「盛者必衰の理」というのは、

「栄えたものは必ず滅びる」という意味だ。

この一節のような移り変わりは、

こんなところでも見ることができる。

私が約10年間毎朝行っているゴミ拾いでは、

空き缶、中でも缶コーヒーを拾うことが多い。

その缶コーヒーも、最近ではかつて主流だった

プルトップ缶ではなくボトル缶

(スクリューキャップが付いているボトル状の缶)

がよく捨てられているのだ。

ボトル缶コーヒーは、プルトップ缶のコーヒーに比べ、

キャップがあるので持ち運びしやすく、

飲み口が広いので香りを楽しむこともでき、

このところの人気が高い

(ちなみに私はもうコーヒーを飲めないが…)。

そんなボトル缶コーヒーが登場した理由を考察してみると、

近年増えているコンビニのセルフコーヒーの人気が挙げられる。

本格的なコーヒーが100円程度という

手軽な価格で買えることもあり、

缶コーヒーユーザーの一部がセルフコーヒーに移行した。

それに対抗し、缶コーヒーメーカーは、

従来のプルトップ缶よりも持ち運びの利便性も高く、

そして香りを楽しめるボトル缶コーヒーを発売し、

需要を獲得しようと展開したということだろう。

このように、コーヒー飲料の動向だけをとっても

「盛者必衰の理」は生きている。

これに限らず、ある商品が一時的に

生活者から人気や需要を得たとしても、

しばらくすれば別の新たな商品へとその人気は移行していく。

これはビジネスにおいて常にあることだ。

需要の移り変わりが加速化しつつある現代において、

企業が常に生き残るということは容易ではないだろう。

そんな中にあっても大切なのが、ロングレンジで選ばれる企業になること。

提案する商品・サービスのみに注力するのではなく、

企業自身の姿勢や価値観に生活者が

共感できるような企業づくりこそ、

選ばれ続けるために必要なのだ。

たとえ「盛者必衰の理」の常があったとしても、

長く選ばれ続けるための企業の生き方はあるのだ。

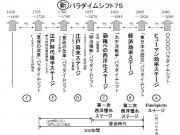

100年企業は日本に2000社以上あるらしいが、

先達から学ぶことは多い。

企業が生活者に愛されることは、

長く選ばれ続ける秘訣といえるだろう。