10/15

2019

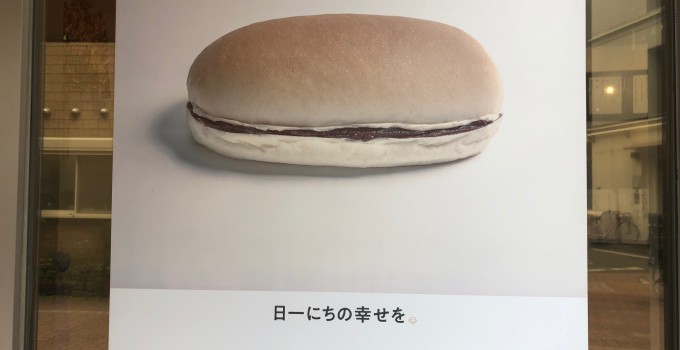

コッペパン一つに愛を込める「吉田パン」

亀有に10日間滞在したことにより出会えた

パン屋さんのお話。

店の前を何度か通り過ぎ、はじめは何の店か

わからなかった。

ようやく3度目で、小さく「吉田パン」と看

板があるのがわかったのだが、ウィンドウ

から肝心のパンは見えない。

4度目に店の前を通った時、中に人が並んで

いるのが見えた。

(こんなときに、マッケターとしてのインスピ

レーション!)

“中島流現場主義”で、入店してみたのだが、

それでも店内にパンは並んでいない?!

ところが、そこにはパン(コッペパン)に何

かを塗り、トッピングをする人がいたのだ。

吉田パンの創業者の吉田友史氏は、ある時、

盛岡市の「福田パン」のコッペパンをお土産

としてもらい衝撃を受た。そして吉田氏は

その衝撃から、福田パンに出向き直談判をして。

弟子入志願。結果、福田パンからコッペパンの

味やノウハウを学び、6年前に東京・亀有に

開店したのが「吉田パン」だったのだ。

ここのコッペパンを手にすると意外と重たい。

価格は200円から300円代がほとんど。

おしながきにあるだけで30数種類が並ぶ。

私が食べたのが “そぼろレンコン” と

“あんマーガリン” だ。

つぶマーガリンの辛みと甘みがほどよく

口の中で混ざりあい味もよい!そしてこれ

1個だけで満腹になるほどのボリュームも。

そして、そして、いろいろ調べてみると、

店は朝7時半のオープン前から行列ができ、

一日2300個(4店舗合計)を完売し、夕方

5時半閉店を待たずして売り切れることも

ある繁盛店という。

(廃棄ロスはほぼゼロと聞く。素晴らしい!)

対面販売であり、注文を受けてから目の前で

作ることで、お客様がライブ感を楽しめると

同時に信頼感と期待感をも演出できるのだ。

吉田社長は、

「400店舗作るより400年続く店を目指す」という。

吉田パンのホームページを開くと、巻頭言に

『私どもの師匠は岩手県盛岡市の「福田パン」

です。

「福田パン」とは地元では知らない人はいない

人気の老舗店であり、その独自に追求された味は、

ソウルフードとして多くの方から長年にわたり

愛され続けています。

私ども「吉田パン」もこの精神・心意気をしっ

かり受け継ぎ、皆様に喜んでいただける美味しい

コッペパンを一生懸命作ってまいります。』

と書かれている。

人材育成に向けても・・・、

自主性を重んじ、自分で気づき、自分で動け

て支え合う人たちを育みたいという。

だから、最低限度のルールだけで、マニュア

ルはつくらない主義だと。

吉田社長の盛岡「福田パン」弟子入りエピソード

含め、これら地域に愛されるコッペパン屋に向け

真摯に向き合う姿勢が、亀有の繁盛店として

活躍している理由なのだろう。

やっぱり、繁盛店には理由(ワケ)があるということ。