05/27

2019

渡部佳朗流 “地域創生”の仕事道

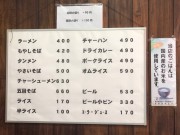

このところ、経営者会議の懇親会では、

人形町の“のっけ”という焼肉屋を使わせてもらっている。

特徴はなんといっても「焼肉の街」

北海道の北見ならではの美味しい部位が楽しめること。

実は、北見市の人口一人に対する焼肉屋の数は日本一!

焼肉激戦区だからこそ、素材に対する要求も高いというわけ。

しかし、私がこのお店に通う理由は味だけではない。

なんとこのお店、経営しているのはIT企業なのだ!!

その発起人こそが株式会社Zooops Japanの代表取締役であり、

ミレニアル世代の渡部佳朗さんなのだ。

こちらの会社では現在60人超のシステムエンジニアを抱え、

様々な企業のシステム構築を請け負ったり、

エンジニアの派遣をしたりしている。

ITと焼肉屋という、一見結びつかないものを結び付けたのは、

IT企業ならではの「テレワーク」だったという。

そもそもは、事業展開の一環として北海道・北見地区で

テレワークを推進していたのがそのきっかけだった。

北見市では「東京の会社が来てくれた!」と

大いに歓迎してくれたというが、街を知るにつれ、

渡部氏の中には

「時々のテレワークが本当に町おこしになるのか?

本当の地方創生とは、その地域で新たな

雇用を生むことではないか?」という想いが芽生えたという。

その想いから北見出身の東京在住者、

北見地区の住人の協力も得て、

北見焼肉の店“のっけ”が東京の中心部、

人形町にオープンしたのだ。

外からやってくるものを待つだけではなく、

能動的に動くことで、

北見に対する認知度を高め、より多くの協力者を集わせ、

ひいては北見に雇用を生み出していくことに繋がるのだ。

地方の人達だけが集まって“地方創生”を発信しても

実現は難しいが、東京であれこれ事業を展開する者たちが

地方の人たちと連携して展開することで

“地方創生”はより確かな歩みをしていくことは

間違いないだろう。

先日、渡部氏と話をしていてしみじみ感じたことであるが…

私の“商流革新”の4流「金・物・人・情」のうち

多くの人々を巻き込み、その気にさせるのは“情流”。

それも情報の流れというだけでなく、

心に作用する“情の流れ”こそ、

人々を動かすということだ。

この渡部氏の試みは、きっと新たな“地方創生”

の事例となるに違いない。