02/04

2019

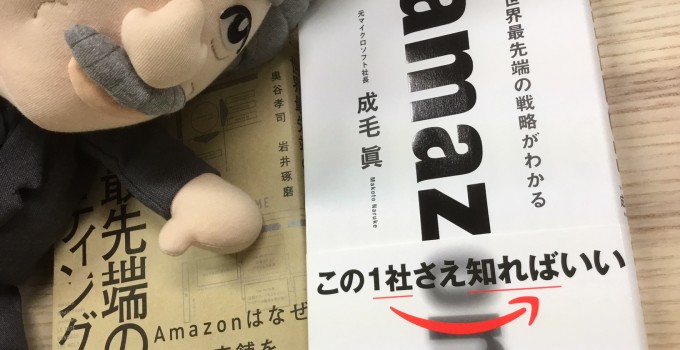

Amazon’s ルール

web通販サービス「Amazon」には・・・というよりは、

創業者の1人であるジェフ・ベゾス氏には、

いくつかの揺るがないルールがあるらしい。

その中で最も大切なものは「Customer Rule!」。

お客様第一主義!とでも訳せばいいだろうか。

すべてはお客様が決めるのだ、

という姿勢のもとに、全てが決定されるという。

他にも、社名候補にまでなった

「relentless=冷酷な、情け容赦ない」とか、

「Good intention doesn’t work/Only mechanism works

=『善意』は働かない。働くのは『仕組み』だ」などなど、

彼一流のルールがいくつもあるのだ。

Amazon立ち上げ前は金融業界の

ネットワークシステム構築をしていた、

という出身が影響しているのかもしれないが、仕組みづくりと

ルールの徹底にかける情熱が伝わってくるではないか。

数多くのフレーズの中で、私が着目したのは「OLP14か条」。

Our Leadership Principles=

私たちのリーダーシップのための理念、というもので、

リーダーだけでなく全社員が首かけストラップで

ぶら下げているというのだ。

以下にざっと紹介すると、

1.顧客へのこだわり

2.オーナーシップ

3.想像と単純化

4.多くの場合正しい(←正しくないときもある?!)

5.学び、そして興味を持つ

6.ベストな人材を確保し育てる

7.常に高い目標を掲げる

8.広い視野で考える

9.とにかく行動する

10.質素倹約

11.人々から信頼を得る

12.より深く考える

13.意見を持ち、議論を交わし、納得したら力を注ぐ

14.結果を出す

・・・という14の項目だ。

とりわけ、“2.オーナーシップ!”

平社員にまでオーナーシップを持て、

ということは、経営者のように全体の利益のために動け、ということ。

私の仕事じゃないからできませんとは言わせないのだ。

“9.とにかく行動”などは私の日頃のモットーでもあり、

はたまた“10.質素倹約”などは、まるで石田梅岩!

(まさか石田梅岩的価値観が行動指針に出てくるとは…)

創業の頃はドアに足をつけ、机代わりにしていた

というベゾス氏ならではの言葉だ。

いまや地球規模でサービスを展開する

Amazonだが、そこにはまずmechanism(仕組み)があり、

その中に従業員一人ひとりにまで浸透する理念がある。

だからこそ成長し続ける企業なのでは・・・。

そう思い、私たち中小企業の現状を振り返ると、

仕組みが不十分かも、

ルールは徹底されていないかも、と反省しきり。

私たちがAmazon’s Ruleに学ばなければならない部分も、

また沢山あるように思うのだ。