07/02

2018

「リアルなつながり」の創出が選ばれる

以前のビジ達、

“オンラインを基点にオフラインへ”でお話したように、

オンラインの大手がリアル店舗への展開を始め、

マーケティングの革新に乗り出している。

このような状況で、リアル店舗が生き残っていくには

どうすればよいのだろうか…?

オンラインの大手が手出しできないような、

選ばれしリアル店舗を例にご紹介しよう!

たとえば、しばらく前にご紹介した、

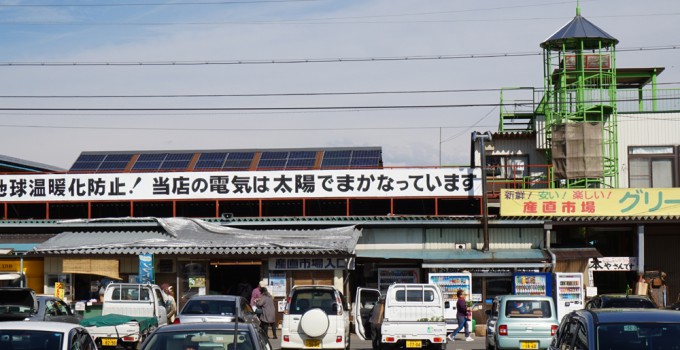

長野県伊那市にある“産直市場グリーンファーム”。

外観はお世辞にもキレイとはいえないが、

なんと年商10億円以上の売り上げを

毎年継続している人気のマーケットなのだ!

ここではヒキガエル(買っていくお客さまがいるとは…)や

ひよこなど、通常のマーケットにはないものに出会えるという

イベント性があるのだ。

また、数か月前にご紹介した

白Tだけの専門店“#FFFFFFT(シロティ)”。

ここにも全国からお客さまが訪れ、お店の前に行列をなしている。

こだわりの白Tを購入するという目的もあるが、

豊富な知識を持ったスタッフたちとの会話を

楽しみにきているお客さまも多いという。

先日ご紹介した“秋保のおはぎ”も

まさにリアルな店舗ならではの体験がある。

このような体験・関係づくり・ワクワク感は

オンラインでは味わえないもの。

買い物に行くというより、“イベントに参加して体験を創る”って感じ。

つまり、“リアルなつながりの創出”が大切なのである。

まさにこれは、ビジ達でくり返し語ってきた

“選ばルール7”に合致しているのでは…!?

(それぞれの業務業態で選ばれるために、とことん追求しようという項目)

1.本物にこだわる

2.手間をかける

3.とことん追求する

4.必要以上のコミュニケーションを図る

5.大胆で潔い

6.積小為大の発想

7.徹底の二乗

以上の7つのルールを満たすことで、

選ばれるビジネスになるのである!

“リアルなつながりの創出”すなわち

“選ばルール7”を満たすことで、

オンラインを基軸としたリアル店舗のアプローチに

十分対抗できるのではないだろうか…!?