05/29

2017

歴史、文化を活かしたストーリー性

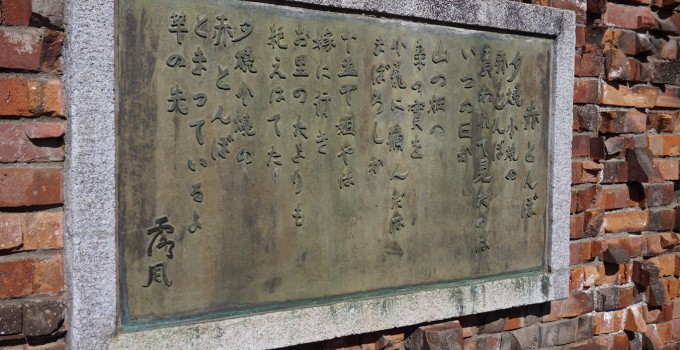

夕焼け小焼けの赤とんぼ

負(お)われて見たのはいつの日か

誰もが一度は聴いたことがある『赤とんぼ』。

作詞が三木露風、作曲は山田耕筰による日本の代表的な童謡だ。

実は三木露風は兵庫県たつの市出身。

先日「日本を美しくする会」の企業見学会で、

たつの市を訪れたときにこの『赤とんぼ』の歌詞を見かけた。

一緒にいた人は、それを見て初めて

「おわれて」という歌詞が「追いかけられて」ではなく

「背負われて」という意味だと気付いたという。

私も仕事柄、いろんな地方にいくことがあるのだが…、

やはり日本はどこに行っても、

その土地ならではの歴史であり文化を知ることができる。

他にもたつの市といえば、

そうめんブランドの「揖保乃糸(いぼのいと)」が有名だ。

なんと手延そうめん全国シェア40%を誇っているのだとか。

市の歴史をみると、1418年に書かれた寺院日記の中に

すでに「サウメン」という記述があるという。

(つまり600年も歴史があるってこと!)

やっぱりストーリーを知って食べると、

よりその美味しさを感じるよねぇ~。

そして、私が見学先の手土産に持参した新正堂の「切腹最中」。

新橋のもともとのお店の場所が、

忠臣蔵で有名な浅野内匠頭が切腹をした場所とのことから

現店主(渡辺仁久氏)が発案した商品なのだが…。

実はたつの市は播磨赤穂藩があった場所。

つまり赤穂浪士の地元だったのだ!

いまや1日に4000個を売り上げる人気商品との予期せぬ

つながりには驚いた。

さらに隣市にある、1346年に建立された世界文化遺産で

国宝の姫路城も見学した。白鷺城とも称される美しいこの城は、

いまや年間280万人を超える日本一の入城者数を誇っている。

さて、ここで私が語りたいのは、

たつの市周辺には観光名所がたくさんあるということではない。

「日本を美しくする会」の企業見学会でたまたま訪れた

兵庫県たつの市だけでもこんなに歴史や文化を知り、

ストーリー性を感じることが出来たってこと。

だから、先ほど紹介した「揖保乃糸」にも「切腹最中」にも

姫路城(白鷺城)にも、固有のストーリー性があり、

多くの人たちから選ばれるものとなっている。

そこにスト-リー性があるからこそ足を運ぶ。

そのストーリーがクチコミで広がる。

そしてブランディングが確立する。

やはり、これを活かさずして、

ビジネスは活性していかないのではないか。

すなわち、ストーリー性を持たせることこそ、

多くの人たちが耳を傾け、興味を持ち、

結果として選ばれる理由になるということなのだ!