12/26

2016

エコノミービジネスと“ソーシャルソリューションビジネス”

最近のテレビのおしゃべりはどうも聞き取りづらい。

努力よりもバカげたことを平気で言う度胸が重視され、

発声訓練もしていない素人がもてはやされるからだ!

…なんて憤っていたら娘に音量の大きさを指摘され、

これはどうやらタレントの発声が悪いのではなく

自分の耳が遠くなったのでは? と気づき、

医者にも20代の頃の半分しか聴こえていないと言われたのだった…。

こんな調子で90歳を超えて感じる時代とのズレを

ユーモラスで痛快な書き口で描いたエッセイ本、

佐藤愛子著の『九十歳。なにがめでたい』。

へぇ~、私の母と同い年! と思わず手に取ったのだが、

このエピソードを読みながら思い出したのは、

私の経営者仲間であり、ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社の

代表取締役、中石真一路氏のこと。

彼が開発した、難聴者のコミュニケーションを助ける

スピーカーcomuoon(コミューン)は、

いま聾(ろう)学校はもちろん、役所、病院、銀行に証券会社と、

様々な場で活躍し注目を集めている。

コミューンがこれほどまでに評価されているのは、

耳の遠い高齢者でもクリアな音が聴けるようつくられたからだ。

日本の難聴者は現在2000万人とも言われ

高齢化が進む日本を思うとコミューンが活躍する場は

今後ますます増えてゆくに違いない。

私は経済性・利潤を追求するビジネスをエコノミービジネス、

対して社会の課題を解決すべく新たな技術を開発し、

意味のあるサービスを展開するビジネスを

“ソーシャルソリューションビジネス”と呼んできたが、

このコミューンはまさに

“ソーシャルソリューションビジネス”と言えるだろう。

これまでにビジ達でご紹介してきたものでは、

破れない服や事故を起こさない車を実現する人工繊維

「クモの糸」を開発したスパイバー株式会社の関山和秀氏。

ミドリムシを様々な問題解決のために

展開した、株式会社ユーグレナの出雲充氏なども、

社会に存在理由のあるビジネスを展開している。

そして、まだお会いしたことはないが、

紙やプラスチックをつくれる、石灰石が原料の新素材を

開発した株式会社TBMの山﨑敦義氏の仕事も、

先に述べたお二方と同じく“ソーシャルソリューションビジネス”と言える。

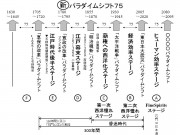

かねてより、時代の価値観は75年周期で変化すると

提唱してきた理論“パラダイムシフト75”。

今はまさにその境目なのだ。

これまでの利益優先から、人としての道義を優先する時代への変遷が

“ソーシャルソリューションビジネス”の広がりに

現れているに違いない!

(そう思いたいものだ…!)