03/22

2016

“複雑系ビジネス”が選ばれる!

だいぶ前からよく使われている言葉である「複雑系」。

その使用範囲は経済・社会、気象現象、神経系、細胞…

といったように多岐にわたる。

そしてついに今、ビジネス業界にもこの「複雑系」が

明確に現象としてあらわれてきているのではないだろうか。

中島流に言えば“複雑系ビジネス”といえる

今のビジネスモデル。(おっ、また新しい中島流ワード!

…と思って調べたら、もうどこかの本には載ってたりして)

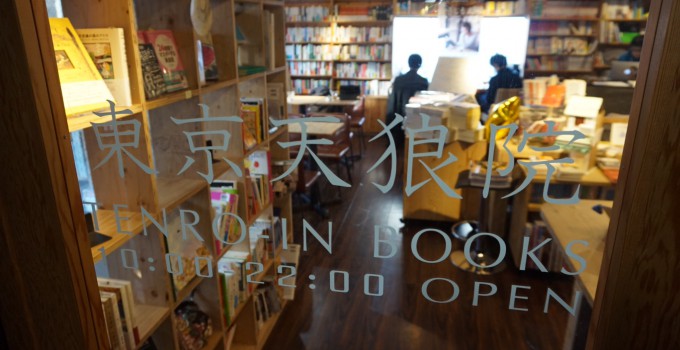

その例のひとつに、ビジ達でも以前紹介した池袋の本屋

「天狼院書店」がある。狭い店舗にも関わらず多くの

お客様とメディアに注目されているこの書店には、訪れ

るその道のスペシャリストや趣味や興味といった、知識欲

のある人々を集めて、「部活」という枠で交流させるユニ

ークな企画が存在する。

この部活には「写真教室」をはじめ、「強制的英語圏」

「劇団で学ぶ」や「サメ好き集まれ!」なんていうのも

あるとか! ここには、従来の本屋を超えた新たなビジネ

スモデルがあると言えるだろう。

さらに先日、「株式会社 鎌倉新書」の清水社長とお会い

した時の話。実はこの会社、その名が示す通りに元々は出

版社であったという。(今も出版はやっているが…)

しかし今や、『いい葬儀』『いい仏壇』『いいお墓』とい

った見出しのついた日本最大級の供養をテーマとしたポー

タルサイトを運営し、昨年末についに上場を果たした。

「鎌倉新書」は月刊誌『月刊仏事』等を発行し、供養業界

全体に幅広く手掛けている存在であり、そこには常にお客

様目線の情報を掲載している。そんな出版社がポータルサ

イトを展開することで結果的に全国の業界、企業との良い

つながりを生み出し、上場まで果たせるようなビジネスモ

デルに成長したのだ。

さらに、不動産業を営む会社がつくったという、池袋の泊

まれる本屋「BOOK AND BED TOKYO」も“複雑系ビジネス”

の例と言えるだろう。よりセンスのよい物件を考えている

うちに、本屋のような設業となり、そのこともあり、多く

のメディアに取り上げられ、注目を集めている。

本屋とホテルが一緒になり、リーズナブルな値段で泊まれ

る点が注目を集め、沢山のメディアにとりあげられている。

いずれもこれまでのような「○○屋さん」というように、

ひとことで言い表せる業種や業態ではない。つまりこれ

こそが“複雑系ビジネス”なのだ。

書店や出版社や不動産業はただの入り口にすぎない。違

う業種からスタートしたビジネスが複雑化し、そこから

思いがけない協力関係が生まれ、違う業界と競合してい

くこともあるのだ。

つまり、「天狼院書店」に仏事のことを研究したい人が

現れたときに、「鎌倉新書」とのコラボレーションだって

考えられる時代になったということ。

そもそも人間社会が複雑系であり、近代化されて数百年も

経ったわけだから、単純なビジネスだけでやっていこう

なんてまず無理な時代となっているのかもしれない。色々

な要素の組み合わせを視野に入れた、“複雑系ビジネス”

の考え方には、選ばれるビジネスのためのヒントが隠され

ているのではないだろうか。