10/05

2015

ピンを知っての追求

まず、湯飲みを4つ用意し、1つに熱湯を注ぐ。

次に、その湯を他の湯のみに1つずつ注ぎ変え、

湯冷ましにする(目安は湯飲みを手で持ち続けられる温度)。

そして、できた湯冷ましを

10グラムの茶葉が入った急須に注ぎ、きっかり1分20秒。

温めておいた湯のみへ最後の1滴まで注ぐ。

すると… えっこれがお茶?

甘~くて丸~い味が口の中に広がるのだ。

これは、京都に行った際に

一保堂茶舗にてレクチャーされた、

100グラムで1万円という

最高級玉露「天下一」の淹れ方だ。

このようなひと手間かけて

淹れた玉露を一口飲んでみる。

すると、いままで味わったことのない

苦味のないまろやかな味わいが広がり、

目からウロコの状態だった

(いままで飲んでいたお茶は何だったのか…)。

ここでふと思い浮かんだのは

「ピンからキリまで」という言葉。

“ピンキリ”なんてよく聞くが、

これは「最大から最小まで(最高から最低まで)」

という意味がある。

それに例えるなら、

この玉露はまさに“ピンのお茶”といえるだろう。

このように、“ピン”を知ることは、

同時にその他のさまざまなものを知ることにつながる。

“ピンのお茶”を知ることで

今までのお茶のレベルを知ることができるし、

逆に“ピンのお茶”を知らなければ

お茶について語ることはできないのだ。

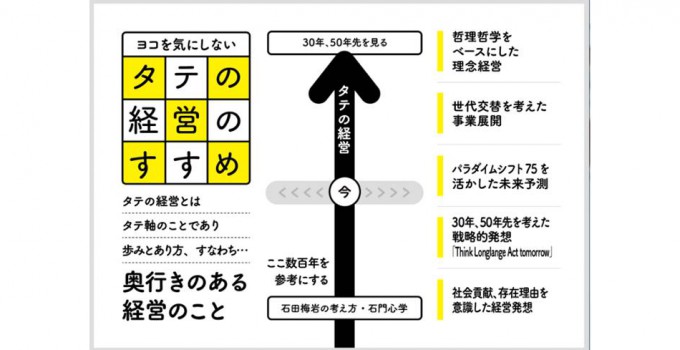

さて、この“ピンキリ”というハナシは

ビジネスにも同じことが言える。

私は経営デザイナーとして様々な企業を訪ね、

経営者の話を聞いているが、

やはり多くの人たちから選ばれる

素晴らしい企業は存在する。

すなわち、一流企業であり、

“ピンの企 業”ということだ。

例えば、ビジ達でも何度も紹介している大里綜合管理。

会社の規模や売り上げよりも地域貢献や、

社員や組織の成長に重きを置き、

実質的な成長を目指している。

また、世界からも視察者が訪れる

産業廃棄物処理の石坂産業。

これまでの考えや常識にとらわれず、

その在り方を追求し、

常に新しい取り組みを発信し続けている。

これら以外にも私の知っているだけでも

“ピン企業”と呼べる企業は存在する。

そして、このような経営者とのやりとりを続ける中で、

自分の会社をポジショニングすることができるのだ。

つまり、「ピンを知ることで己を知る」ということ。

自分の足やメディアを使い、

“ピンの現場”を見て・聞いて・体感する。

そうすることで、自社の現状の立ち位置を知り、

次なる高みを追求する指標となるのだ

(逆に言えば、“ピン”を知らなければ

自身の次なる成長を推し量ることは難しいだろう)。

先に紹介したように、普段何気なく飲んでいるお茶をとっても、

“ピンキリ”の実感は大きい。

企業やビジネスならばもっと実感できるだろう。

ビジネスの“ピン”を知り、

自身の成長につなげることこそ、

多くの人から選ばれる“ピン企業”への道となるのだ。

-180x120.jpg)