07/21

2015

「劇団わらび座」の存在理由

秋田県・仙北(せんぼく)市で活動する「劇団わらび座」。

1951年に東京で発足したこの劇団は、

今年でなんと65年目を迎えるそうだ

(私より前に誕生している)。

演劇ビジネスとして、65年は素晴らしい!

実は数年で東京から秋田へ移り、劇場を設立。

しかしなぜ東京で発足したにもかかわらず、

秋田県の田舎へと拠点を移したのだろうか?

「地域文化というものは、大きな力を秘めている。

その地域力を活かしながら、

自分たちのクリエイティブで新しく表現すること。

それこそ新たなコミュニティの創造となるのではないか…」

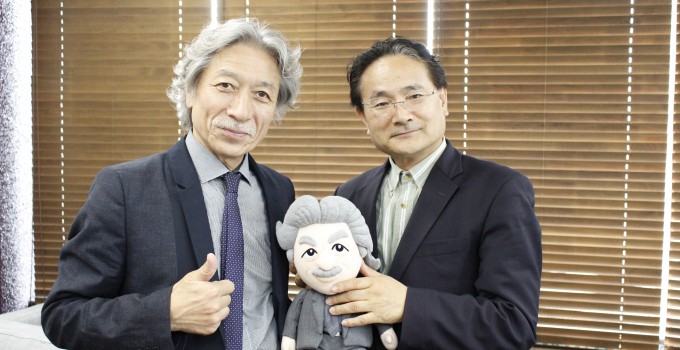

と語ってくれたのは、1年前に「劇団わらび座」の

社長になられた山川龍巳氏。

文化や四季、そして里山にこそ

日本らしい可能性があるのだという志を胸に、

秋田県で劇場を続けられてきたそうだ。

やはり驚くべきは、

長きにわたり秋田で続いてきた劇団の歴史だ。

多くの人がこの劇団に存在理由を見つけているからこそ、

これだけ長い歴史を持つことができたのではないだろうか。

私が劇団と聞いて思い浮かべるのは

「劇団四季」や「宝塚歌劇団」だが、

「劇団わらび座」はこういった大手の劇団とは

一線を画した展開をしている。

その一線を画した展開こそ、

“地域力を活かす”ということ。

例えば、修学旅行や教育旅行でこの地を訪れる

若い人々を対象とした展開にも力を入れている。

具体的には、旅行を通じて演劇鑑賞を楽しみ、

そして秋田の里山ならではの

農作業体験をするという取り組みだ。

そこでは本格的な稲刈りや、

3世帯家族の中で一緒に食事をするという

貴重な体験も用意されている。

よく農家の人が口にする、

「伸びる力は、種もみの中にある」という言葉がある。

この言葉は、私たちに置き換えることもできるはずだ。

伸びる可能性や力を持っているのだからこそ、

きっかけとなる環境さえ整えられていれば、

人も育っていくはず。

人を育める環境を提供するからこそ、

「劇団わらび座」には存在理由があるのだろう。

「地方の農家に農業体験に行く」。

これだけの理由で遠い地方を訪れるのは、

なかなかハードルが高いかもしれない。

しかし「劇団わらび座」では、

宿泊をしながら観劇を楽しみ、

農業体験を学ぶことができる。

結果としてそれは、

人々が集まる理由をたくさん提供しているということになる。

これからの日本が大切にするべきものとして、

私は“里山”をテーマによく話をしているが、

重要なのはこの地域力を活かすことなのかもしれない!

実はNBC(ニュービジネス協議会)の仲間に

「劇団わらび座」がいることも知っていたのだが、

実際に山川社長のお話を伺って、

改めて65年続く理由を深く理解できた。

さて、いつ秋田に行こうかな!?

劇団の枠を超え、一つのコミュニティであり続ける

「劇団わらび座」の社長・山川龍巳氏が登場!

7/26・8/2放送の『BUSINESS LAB.』をお聴き逃しなく!

--------------------------------------------

InterFM『BUSINESS LAB.』

東京76.1MHz・横浜76.5MHz

毎週日曜 朝6時から好評放送中!