09/08

2014

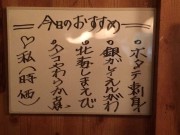

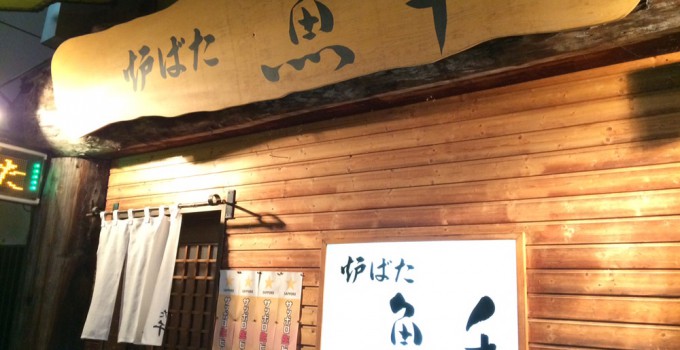

“魚千ランド”を演出

北海道帯広市にある居酒屋の繁盛店「魚千(うおせん)」。

私も故郷に帰ると度々顔を出しているが、

地元はもちろん本州にもファンが多い。

店で飲食していると、次から次へとお客さまが来店し、

満員で入れずに帰っていく様子もよく目にする。

さて、人気の理由とは一体何だろうか?

じゃがバターを注文すると、

大きな皿に大ぶりのじゃがいもが山盛り!

その上に、粗く切ったバターが豪快にのせられている。

テーブルに運ばれたときには、

湯気が出るほどほくほくのじゃがいもと、

とろ~りと溶け始めたバターが絡み合い、

思わず生唾をゴクリ!

そしてじゃがバターを食べていると、

女将に「少し残しといてね」と声をかけられる。

何かというと、残ったじゃがバターに片栗粉を加えて、

最後に“すいとん”をつくってくれるのだ!

このじゃがバターすいとん汁がま~絶品

(ちなみに、じゃがバター以外にも

おまけメニューとして焼き魚の後に

魚の骨や皮でだしをとったラーメンも選べる)。

お客さまのためにあえて大きなじゃがバターを用意し、

すいとんまで食べてもらう。

1つの注文で二度おいしい、

魚千のサービス精神がふんだんに詰まった発想だ。

そして日本酒は千歳鶴や男山など北海道産を推しており

(もちろん北海道産以外の銘柄もある)、

注文すると必ずおちょこを持ってきてくれる。

しかも、お盆にいっぱいのおちょこが運ばれ、

好きなものを選べるのだ。

また、トイレに行くと壁にお客さまが

メッセージを書いた箸袋がたくさん飾られている。

自分たちが過去に書いたものを発見すると、

思わずうれしくなってしまう。

素材は大ぶりで料理ももちろんおいしい。

アレンジメニューや選べるおちょこなど、

サービス精神も旺盛だ! おまけにトイレにも仕掛け。

どこをとっても楽しさや意外性がある。

それはまるでテーマパークのようだ。

経営を学んだうえで店づくりをやっているというよりも、

魚千ならではのサービスやサプライズを念頭に置いている。

そう、まさに“魚千ランド”とでも言うべき演出だ。

訪れたお客さまが楽しめる意外性のある居酒屋だからこそ、

客足は途切れないのだろう。

おいしい飲食店は他にもたくさんある。

でも、そこに何か心温まる

プラスアルファがあるからこそ、

日本中のお客さまから選ばれるのだろう。

あなたも北海道の十勝を訪れる機会ができたら、

ぜひ“魚千ランド”を体験してみては!?