12/15

2025

選ばれるための新基準! “短時間正社員制度”の導入。

今、注目の“短時間正社員制度”はご存知だろうか?!

この制度が、人材確保のためにも、企業の活性化にも、

そして社員のエンゲージメントにも効果があるという。

(え〜〜〜本当?!)

「この会社は、完全に正社員とパートを区分する方法で

やってきたんです。

その中で当時は、パートの離職率が高いとか,

ベテランのパートの不満が大きいという

小売企業の典型的な課題に直面していました。

そこで、そういう問題を解決しようとして、

その働く時間の長さに関係なく待遇を平等としてみた。

そうしたら離職率が一気に下がって、職場の一体感が増して、

働く人のモチベーションも上がり

結果的に会社の業績も向上したんです」

これは家具などのインテリアを扱う

スウェーデン発祥の大手小売チェーンでの話。

11年前、非正規のパート全員を短時間正社員とする

人事制度の見直しを実施したという。

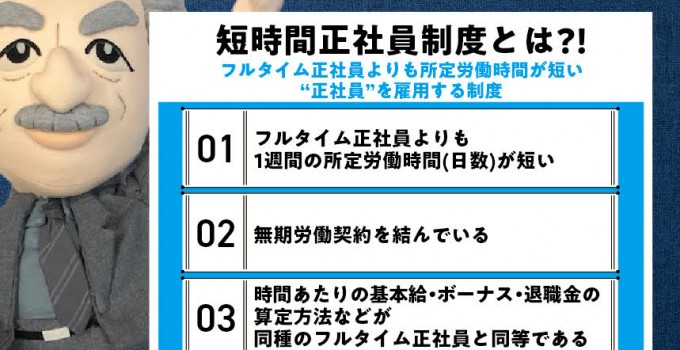

【“短時間正社員制度”とは?】

“短時間正社員制度”とは、フルタイム正社員よりも

所定労働時間が短い“正社員”を雇用する制度。

無期労働契約を結び、時間あたりの給与や賞与、

退職金などの待遇は、フルタイム正社員と同等の基準で計算。

育児・介護との両立をしたい人、定年後も働き続けたい人などが、

正社員としての安定した雇用を維持しながら

多様な働き方を実現できる。

実は“短時間正社員制度”の導入は、今日の労働市場において、

人材確保に寄与する重要な戦略とも言われている。

特に日本の中小企業においては、多様な働き方を取り入れ、

自社に最適な制度設計を行うことが求められているのだ。

これにより、優れた人材を確保し、

社員自身もヤリガイや充実感を感じながら

仕事に取り組む環境を生み出すことができるという。

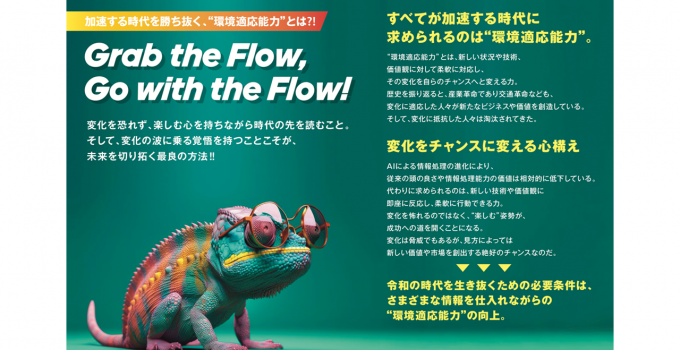

【フレキシブルな働き方のメリットとは⁈】

“短時間正社員制度”は、原則として

社員が自分のライフスタイルやニーズに応じて

働き方を選択できる柔軟性を提供する。

この制度により、家庭の事情や自己成長に合わせた

働き方が可能となり、社員のモチベーション向上にも繋がる。

特に、育児中の親や、キャリアの再構築を求める人々にとって、

短時間勤務は非常に魅力的ということ。

また、企業側にとっても、短時間正社員制度を導入することは、

採用難の緩和に大きく貢献する。

人材不足が深刻化する現代において、

短時間勤務を選択できることで、より多くの求職者にリーチでき、

採用プロセスでの競争力を高めることができるのだ。

加えて、社員にとって働きやすい環境を提供することで

離職率の低下に繋がり、長期的な人材育成にも寄与するという。

【海外も含めたさまざまな成功事例から学ぶ】

日本より人口が少なくGDPの高いドイツでは、

時間短縮の権利が法制化されていて、

短時間勤務の選択肢が広がることで

生産性向上にも寄与しているという。

これら成功事例を考えると、

人材不足が課題の日本企業は、働き方の多様性を重視し、

制度を積極的に見直すことが

労働環境も含め活性化に向けた展開なのだろう。

日本の中小企業も、自社の業務ニーズを見極め、

社員の意見を反映させながら、

必要な制度やサポートを整えることがポイントとなる。

結果として、企業と社員の双方にとって

充実したビジネス環境が実現することになるということ。

後は、経営者であるあなたの決断だけってこと。