11/28

2022

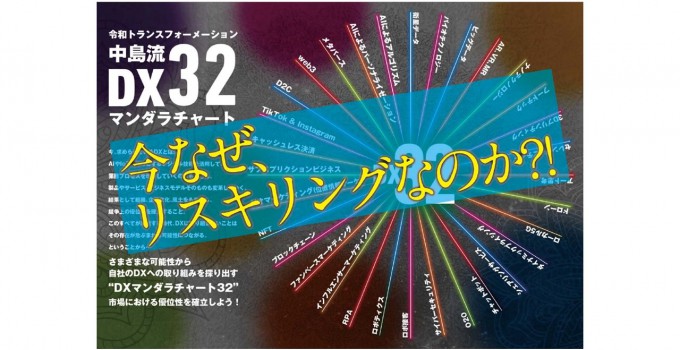

今なぜ、“リスキリング”なのか?!

今、注目の言葉“リスキリング”。

ご存知だろうか。

企業の経営者やリーダーにとって重要なキーワード

になっている。

“リスキリング”とは、直訳すると、

“スキルの再習得”や“職業能力の再開発”となるが、

新しいことを学び、新しいスキルを身につけ実践し、

そして新しい業務や仕事に就くことである。

それまでと違うスキルやノウハウの習得であり、

その後の業務や違う仕事につくところがポイント。

実は、2020年のダボス会議(世界経済フォーラムの年次総会)で、

「リスキリング革命」が主要な議題にあがった。

なぜ、“リスキリング”が必要かと言うと、

その世界経済フォーラムにおいて、

→2025年までに企業は6%の人員削減が必要

→従業員の2人に1人はリスキリングが必要 (主にデジタルスキル転換)

→これに該当しない半分の従業員も、自分が持つ40%のスキルを

変化する市場に適応させることが必要…とのこと。

これからの時代は、“技術的失業”と呼ばれる

テクノロジーの導入によりオートメーション化が加速し、

あらゆる現場において人間の雇用が失われる社会的課題が

深刻になってきている。

米国においては、

今後10年から20年の間に総雇用者の約47%の仕事が

自動化され消失するリスクが高いと言われている。

もちろんこれまでと違う新しい仕事の需要も増えるわけだが、

当然求められるスキルやノウハウは違ってくるわけだ。

例えば、第4次産業革命にはバイオ革命やロボティクスなど

様々な技術の変化が含まれるが、

なかでも注目されるのはやはりDXの加速になるだろう。

岸田総理もこの10月の所信表明演説内で、

リスキリングに“今後5年間で1兆円投入”いう発言をした。

これまでこの“ビジ達”では、

DXの重要性をあらゆるビジネス関係者に発信してきた。

この“リスキリング”は、まさにそれの実践のための

具体的アクションということ。

企業として取り組む責任もあるし、

取り組まないと、“すでに淘汰される側にいること”

と伝えたいのだ。

企業が“リスキリング”の推進によって、従業員に学びの機会を提供し、

キャリア形成の支援をすることは、

“ワーク・エンゲージメント”

(仕事に対してのポジティブで充実した心理状態のこと)

の向上にもつながる。

そうすると生産性は向上し業績にも貢献する。

従業員のなかにも自分で新しいスキルを獲得しよう

という風土が生まれる。

自発的に考えられる「自律型人材」が増えることで、

ひいてはイノベーティブな組織に変わる

きっかけともなるのだ。

“リスキリング”の必要性を学ぶだけでなく、

まずはアクションを起こそう!