12/12

2016

その覚悟が“引き寄せの法則”を招く

「これじゃ、全く勝負にならないじゃないか…」

と、実際言ったかはわからないが、

米国のファスナー製品を手にした吉田氏は、

その差に愕然としたという。

これは前回のビジ達でご紹介した、

YKKの創業者・吉田忠雄氏を主人公とする歴史小説

『善の循環』の中のエピソードだ。

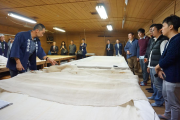

太平洋戦争に敗戦後、機械化により大量生産された

米国のファスナーを知った吉田氏は、

自分たちがつくる日本製のファスナーとの質の差に

自信を打ち砕かれた…が、彼はそこで諦めなかった。

彼は米国の高速ファスナー製造マシン輸入を試みたのだ。

同業者と共同購入し、皆で研究しようと呼びかけるが、

多くの関係者から反対され、計画は頓挫…と思いきや!

ならば個人で輸入しようと決断したのである。

(この決断がスゴイ!)

輸入の枠確保に向けた、外務省との複雑なやりとり。

そして、資金の調達などいくつかの壁を乗り越え、

2年半の歳月をかけ、ついにマシンの輸入にこぎつける。

こうしてファスナー世界シェアNo.1の

YKKの礎をつくったというわけだが…。

どんな障害があろうとも、マシンを手に入れなければ!

と決断、実行したこのエピソードからは、

吉田氏の経営者としての覚悟と決断が伺える。

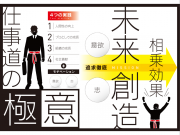

私が今まで紹介してきた記憶に残る経営者たちも皆、

社会性も伴った目的を持ち、大胆で潔い決断をしている。

そんな決断は、必ずや人を引き寄せるのだろう。

そう、ここであの“引き寄せの法則”が働いているのだ。

(そんなタイトルの本があったはず…)

以前ビジ達でご紹介した、

故郷の庄内を料理で盛り上げようと決断した奥田シェフや、

自動車関連商品を扱う業界の悪習を変えようと決断した鍵山相談役。

まさにこの方々は、社会性のある志を持ち、

リスクの大きな、大胆で潔い決断をしてきたのだ。

やっぱり先ほどの“引き寄せの法則”が働いているのが

はっきりと見えてきた。

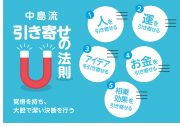

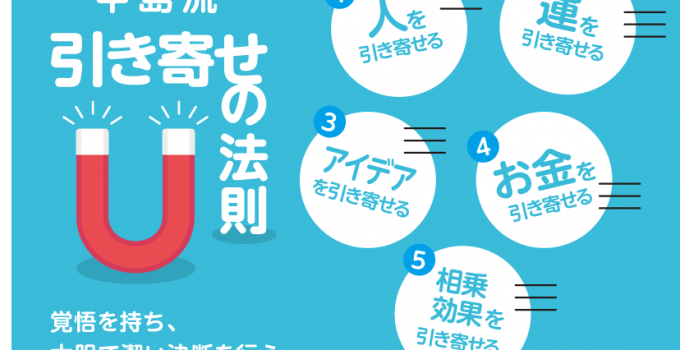

これら、覚悟ある大胆で潔い決断は、

1.人を引き寄せる

2.チャンスを引き寄せる

3.アイデアを引き寄せる

4.資金を引き寄せる

5.そして、相乗効果を引き寄せる

ということ。

以上5つが、中島流“引き寄せの法則”なのだ!

冒頭の吉田忠雄氏も大胆で潔い決断を下したからこそ、

これらの“引き寄せ”効果が生じ、

本来ならば厳しく困難な目標を達成させたに違いない。

まさに、その覚悟が“引き寄せの法則”を招いたのである!