05/16

2016

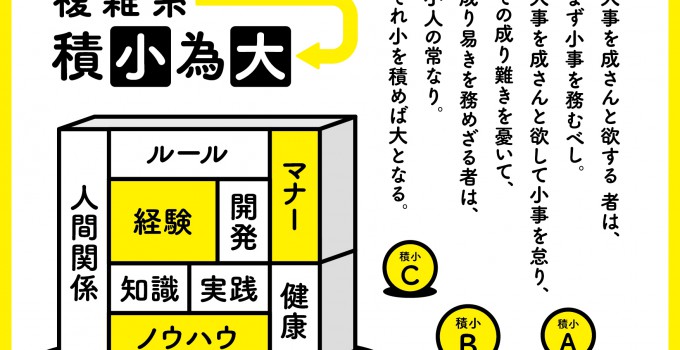

「複雑系⇒積小為大」の極意

かの有名な二宮尊徳の言葉である「積小為大」。拙著

にもこの四字熟語は登場している。これは小さな努力

の積み重ねが、やがて大きな収穫や発展に結び付くと

いった意味だ。

小事をおろそかにしていては、大事を為(な)すこと

はできないというこの教えには、私も深く共感もして

いるし、日々の生活の中でもかなり意識している。

生活面での「積小」は、日頃から食事に気を遣い、ジ

ム通いもして健康のための小さな努力を積み重ねてい

ること。そして、整理整頓を習慣にし、常に身の回り

をキレイにすることを怠らない。(まぁ~ときには、机

の上が手紙や資料でいっぱいのときはあるが…)

ビジネス面での「積小」はというと、月刊『ビジネス・

イノベーション』のCDは13年目に突入した。そこでゲス

トで登場していただいた、たくさんの経営者の方々には、

私が主催しているセミナーや、会社で請け負ったイベン

トのゲストとしても登場していただき交流が続いている。

三尺三寸箸会議の継続もそのひとつだろう。

こういった生活やビジネスでの「積小」は数えればかな

り多い。手帳の使い方やバッグのルールなども「積小」だ

ろう。これらさまざまな「積小」の複合がからみ合い…

お~これぞ“複雑系”と言えるのでは!?

そして、この“複雑系”の相乗効果を持った「積小為大」

は、より大きな結果を生み出していくのでは、と私は思う

のだ。

例えば、大里綜合管理の事業展開もまさにそうだ。多数の

地域貢献活動は直接的な収益にはならない「積小」だが、

積み重ねることで、この会社に対する大きな信頼を獲得す

ることとなる。その信頼はひいては大里のビジネスである

不動産事業にも大きな利益をもたらしている。

小さなことを積み重ねていけば、チャンスも多くやってくる。

そしてそれが増えることで可能性も大きくなってくるのだ。

今後も、いろんな「積小」を重ねていくことが私たちのビジ

ネスの中で重要であることは間違いないだろう。まさに“複雑系”

の「積小為大」である。

こうして考えると、私の仕事は本当に今まで出会ってきた、たく

さんの人との関係によってつくられているってこと。人は“複雑系”

の中で生きていることを実感。

「平凡の積み重ねこそが非凡を招く」と鍵山相談役も言っていた

ことだし…。そのためにもこれからも毎日コツコツ、小さな努力を

積み重ねていかなければ。