10/19

2015

“断捨離ズム”の実践

少し前にブームにもなった、「断捨離」という言葉。

大まかに言ってしまえば、「捨てる」ということなのだが、

実は断・捨・離それぞれの文字に意味があるのだとか!?

つまり、「断」とは、不要な物が入ってくるのを断つこと。

「捨」とは、使われずに眠っている不要な物を捨てること。

「離」とは、物への執着から離れることである。

私も最近、とあることがきっかけで断捨離を意識した。

というのも、先日、お気に入りのメガネを

紛失してしまったのだ…!

花粉避け兼、自転車に乗る際の

保護ゴーグルの役目を担っていたお気に入りのメガネ…。

しばらくは気落ちし、

どうして無くしたのかと憂いていたのだが、

ふと気づいたのだ。

いつまでも嘆いていてもしょうがない。

ここで気持ちを切り替え、逆転の発想だ。

早速メガネ屋に直行することに。

実は老眼が進んだこともあり、

そろそろ遠近両用にしなければと

思っていたところだったのだ。

この機会に花粉対策にもなるかっこいいメガネを選び、

遠近両用にすれば…。

無くしてしまったことはもちろん悲しかったが、

気持ちを切り替え、新しいものを注文したことで、

新品のメガネが届くまでが楽しくも思えたのである。

(なんて単純だ!)

また別の逆転の例を挙げると、

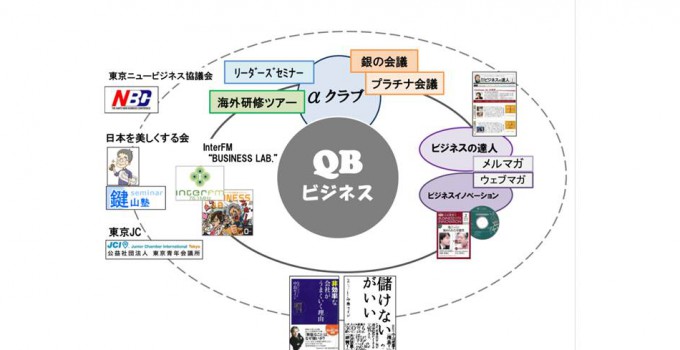

弊社のイベントでゲストにお招きした方の場合…。

この方は広告業界で激務に追われ、

プライベートでも離婚を経験し、

人生のどん底を味わったのだそうだ。

ところがそのどん底で、

なんと今までの意味のないプライドや執着を

きれいに振り払ってしまったのだという。

こうして気持ちを切り替えてからはめきめきと復活し、

前以上にいい仕事に恵まれ、再婚も果たしたそうだ。

その切り替えのお陰で社会性ある仕事も多くなり、

より高い評価を受けることになった。

さらに例を挙げれば、ビジ達でも何度かご紹介している

酒の蔵元である寺田本家23代目当主の寺田啓佐氏は、

病気を患ったことをきっかけに酒造りの方針を大転換。

現在の寺田家は自然の摂理に従った、

まさに“百薬の長”と評されるような

日本酒造りを行っているという。

そのお陰で以前よりも売上は伸び、

地元をはじめとした多くの方々から

賞賛される酒造になったという。

このような逆転の発想となる“捨てる勇気”のことを、

中島流に断捨離+イズム、略して“断捨離ズム”と呼んでいる。

何かを捨てなければ入ってこないことも多い。

いつまでも過去の成功事例に囚われず、

自分の執着をばっさりと切り捨てることも大切なのだ。

私の場合であれば、32年間の社長業を

次の代に譲り渡す決断は大きかったなあ…。

この決断をしたお陰で、次なる計画

“北海道のワイナリー構想”が生まれたからである。

何かから離れたり捨てたりすれば、

そこに新たなチャンスが巡ってくるのだ!

ビジネスにおいても人生においても、

次なる一歩を踏み出すには“断捨離ズム”が重要。

“断捨離ズム”を実践できることがいい仕事、

いい人生を送るコツになるのではないだろうか?