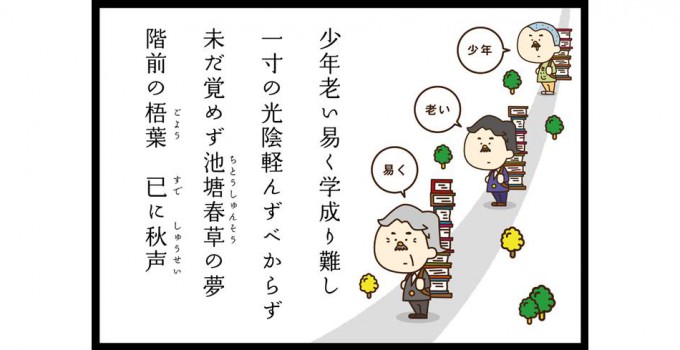

12/15

2014

“里山農業”の可能性

山と海に囲まれた島国・日本。

日本人が生活していく上で昔から

必要不可欠なものだったものが農業だ。

生活に密着している日本人本来のビジネスとして、

今回は「里山農業」を実践している

3つの企業をピックアップしたい!

その1は以前、浜松市にある京丸園株式会社だ。

鈴木厚志氏が経営しているこの農業法人では、

農業の中に福祉を取り入れており、

障がい者の方たちを積極的に採用している。

私が訪ねた頃の京丸園では、

62人中、22人が障がいを持った方たちだった。

農業にはさまざまなプロセスがあるが、

個人の能力や適性に合わせて、仕事を割り振っているそうだ。

その2は、日頃から親しくさせていただいている、

田中豊社長が経営するアートグリーン株式会社(胡蝶蘭で有名!)だ。

ここでは知的障がいを持つ方たちを採用対象とした

三洋ハートエコロジー株式会社と連携を図り、胡蝶蘭事業を展開。

2011年には、社会性のある

障がい者支援プロジェクトとして

グッドデザイン賞を受賞している。

そしてその3は、このビジ達でもたびたびご紹介している

有限会社ココ・ファーム・ワイナリー。

1984年から現在まで続く(三角山のぶどう園作りは、1950年代から)、

障がいを持った人々によるワイン造り。

そのワインは日本全国、また世界でもその質は評価されているのだ。

創業者である故・川田昇氏と、

生前お話をさせていただいたことがある。

そのとき川田氏は、「このワイン作りが障がいを持つ彼らを、

健康に働ける環境を作ってくれた」と語ってくれている。

そして今、若い経営者陣が、

障がい者のための葡萄園を作ろうとしている。

“障がい者の働く場所を作りたい”と、

宮城・仙台の近くにある畑を探しているという(おお~すごい)。

これらの事例からもわかるように、

農業のキャパシティはとても広い。

農業は障がいをもった人々の雇用を生み出し、

生産者として社会に貢献する場をつくることができる。

だからこそ、農業はその障がいを持つ方たちに優しいのだ。

いまご紹介した経営者陣は、このことに気づいているのだろう。

環境や四季に恵まれた日本にとって、

里山農業には必然性がある。

本来生きていくためにある仕事だからこそ、

私たちにも、障がいを持った方たちにも優しい。

生産性と収益性だけを求めるのではなく、

人に“優しい”面を活かしていけば、

「里山農業」にはまだまだ可能性が秘められている。

これからの時代のビジネスチャンスは、

農業の活かし方にかかっているのかもしれない!?