10/06

2014

“里山主義”

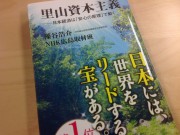

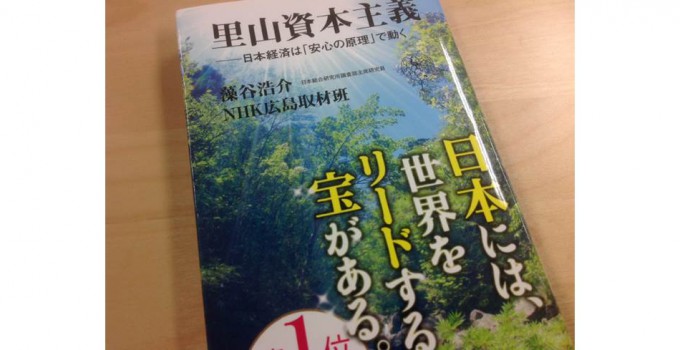

『里山資本主義 日本経済は

「安心の原理」で動く』

という本が注目されている。

これは、日本の過疎地域と

呼ばれる場所で行われている、

自然資源の活用による

経済回復と問題解決の方法を、

事例を挙げて紹介しているものだ。

この本のタイトルにもある

「里山資本主義」とは、

お金の循環がすべてを決するという

「マネー資本主義」に、

お金に依存しない

「里山主義」という考えを取り入れたもの。

私が注目するのはこの

「里山主義(この言い方は誰も

していないようだけど…)」だ。

「里山主義」の特徴は、

人が住んでいる地域にある

山や海などの自然資源を、

大事に育てながら地域経済に

循環させるという考え方。

また、そのための

日本独自の知恵と技術だ。

これにより、

自然の再生サイクルに寄り添う生活になり、

山や海の保全や、

自然からの恩恵を主とした

生活にもつながるのだ。

自然と共に生き、

お金ではない「豊かさ」を手に入れる。

この「マネー資本主義」とは

正反対の考えだと言える「里山主義」は、

目先の利益ばかりを求める現代において、

重要視されるべき価値観なのではないだろうか。

自然と寄り添う生活といえば、

ビジ達でも紹介したビジネスの中にも、

「里山主義」を実践しているところが多い。

たとえば、民間経営の農産物直売所である

産直市場グリーンファーム。

直売店の棚(?)には、

生産者によって収穫された、

野菜やきのこなどの

里山の幸がずらりと並んでいる

(夏にはカブトムシも並ぶ!)。

新鮮な旬の幸のために、地域の人にかぎらず、

都会からも足を運ぶ人がいるという。

また、年輩の生産者は、

自分たちが手間暇かけた産物で喜ぶ人々を見て、

より生産作業に活気が出たという。

すなわち、高齢化に悩む地域の

活性化にもつながっているということ。

また、耕作放棄地の

再生ビジネスを展開している

マイファームにも

里山主義が流れているといえる。

都会の人達を対象に行っている農業体験は、

里山体験ビジネスとも

言えるのではないだろうか。

そして、この活動を通して

農学への興味や知識を伝えることで、

日本の農業と人々の生活を

より近づけることができるのだ。

そして、雑誌「自遊人」が運営する

旅館「里山十帖」では、

オーガニックをテーマとした、

美味しく豊かな“里山”を実体験できる。

古民家で過ごす時間や、

地域の自然の幸を使った料理などで、

自然と寄り添う

里山体験を提供しているのだ。

このように、「里山主義」の価値観は、

いまやさまざまな企業でも

取り入れられつつある。

その地域の人と自然とが共存しあう生活は、

人と地球の本来のあり方であり、

「マネー資本主義」では手に入れられない

豊かさでもあるだろう。