11/25

2024

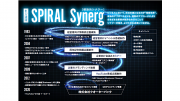

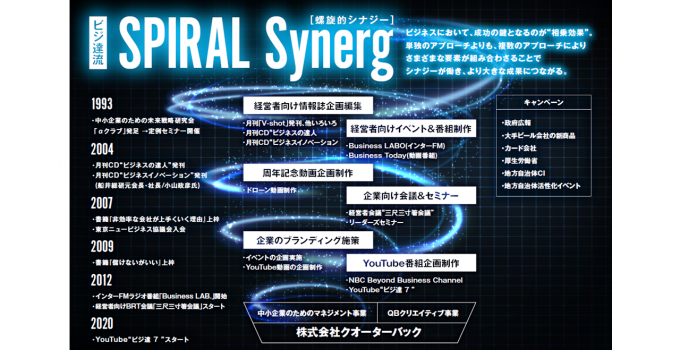

令和の時代も成功のカギは SPIRAL Synergy螺旋的シナジー

私たちのビジネスにおいて、より大きな“相乗効果”を得るには

どうすればいいのだろう?

→異なる部門からのメンバーを集め、

多様な視点や専門知識をもとにプロジェクトを進める。

→他の企業や団体と提携し、それぞれの強みを活かすことで

リソースを共有しながら進める

ふむふむ…

今回は、私が実体験した弊社“クオーターバック”における

相乗効果、SPIRAL Synergy[螺旋的シナジー]を紹介したい。

長期に渡る効果的な相乗効果である。

【1993年、中小企業の経営者向け会を発足!】

私は会社を創業して、10年ほど経ってから“経営者の会”をつくり、

経営者のためのセミナーを定期的に開催することに。

毎回、著名な経営者をお迎えし、

講演もしてもらうが対談セッションもさせてもらった。

そしてそれら多くの経営者には、全国の経営者向けの

月刊CDにも登場してもらったのだ。

1993/中小企業のための未来戦略研究会「αクラブ」発足

→定例セミナー開催

2004/月刊CD“ビジネスの達人”発刊

2004/月刊CD“ビジネスイノベーション”発刊

(船井総研元会長・社長/小山政彦氏)

2007/書籍『非効率な会社が上手くいく理由』上梓

2009/書籍『儲けないがいい』上梓

◆お付き合いのある注目の経営者を取材させてもらい、

その経営の流儀を中島流に解釈させてもらい

書籍も出版させてもらった。

◆ビジネスをテーマに民放のラジオ番組もプロデュースし、

そのキャスターも務めさせてもらった。

【本来の“クリエイティブ事業”に相乗効果が!】

私が創業した“株式会社クオーターバック”の本来は

広告やブランディングに関わるクリエイティブ事業。

だが私が経営者向けのコンサルティングにも興味が

あったことにより、これら事業施策になっていたということ。

(すでにシナジーを期待しての展開だったかも…?!)

そしてこれら経営者向け施策に登場してもらった

多くの著名人や経営者とのお付き合いが、

競合他社にはなかなか実現することのできない

“クリエイティブ事業”の企画提案につながったということ。

それら企画は、多くのコンペティションでも選ばれ、

そして好評を得ていたのだ。

まさにここに相乗効果が発揮されていた。

◆経営者向け情報誌企画編集

月刊「V-shot」発刊、他いろいろ

◆周年記念動画企画制作

◆企業のブランディング施策

→イベントの企画実施

→YouTube動画の企画制作

◆さまざまなキャンペーン施策

政府広報キャンペーン

大手ビール会社の新商品キャンペーン

カード会社キャンペーン

厚生労働省キャンペーン

地方自治体活性化イベント

↓ ↓ ↓

ということで、私たちが展開する“クリエイティブ事業”は、

他の業界に比べて、そのほとんどが企業規模も小さく

そして競合も多い厳しい業界。

その中にあって成功の鍵となるのが“相乗効果”。

単独のアプローチよりも、複数のアプローチにより

さまざまな要素が組み合わさることで

シナジーが働き、より大きな成果につながるということ。

これは私たち業界だけではなく、

すべてのビジネスにも言えることだろう。

「“相乗効果”を制する者は、ビジネスを制す!」

ということのようだ。

ちなみに、なぜ“SPIRAL Synergy螺旋的シナジー”

と呼ぶのかは、また次の機会に!