04/28

2014

継続は“レーゾンデートル”

1801年から続く

老舗どじょう料理店・駒形どぜう。

江戸時代、当主である3代目助七は、

略奪行為を繰り返す貧困層の集団に対し、

米俵を提供し、炊き出しの手伝いもした

という太っ腹ぶり。

その懐の深さがたちまち地域で評判になり、

瞬く間に繁盛店になった。

料理のおいしさとおもてなしの姿勢から、

今も多くの人々から愛される駒形どぜう。

しかし、2014年の今日までに

なんと計5回も店が全焼しているという(!)。

大きな危機に瀕したのは、

駒形どぜうだけではない。

特に戦時中は、多くの商家が

苦境に立たされた。

武器などをつくるために

金物を供出したり、

統制品である米や小麦粉を

商売に使えなかったりしたため、

多くの店が廃業を余儀なくされたのだ。

かの有名な赤福も、1944年に

一度のれんを下ろしたという。

しかし、5年ほど時を経て

見事に復活を遂げる。

さて、廃業する店も数多くある中で、

駒形どぜうや赤福が、復活を遂げて

今も営業を続けられている

理由とは一体何なのか。

それは、確固たる存在理由

(レーゾンデートル)を

確立したからに他ならない!

関係者や地域の人々に愛され、

「あの店を復活させたい・継続させたい」

という強い思いに支えられてきたのだ。

現代の企業で例を挙げるなら、

地域貢献をテーマにした

ビジネスを展開している

大里綜合管理だ。

東日本大震災の後には、

自社の経営も不安な中で

ボランティア支援活動に尽力した。

今では地域にとって

なくてはならない存在に。

やはり時代が変われども、

根底にあるのは“先義後利”の考え方だ。

“仁”を大切にして地域を思いやり、

その地域でできることは何か、

人々のために貢献するには

どうしたらいいかを追求する。

それが結果的に存在理由へと結びつくのだ。

そして、人としてあるべき道理である

“義”を重んじることで、

多くの人から選ばれ、

壁にぶつかったときには

支援を受けられる。

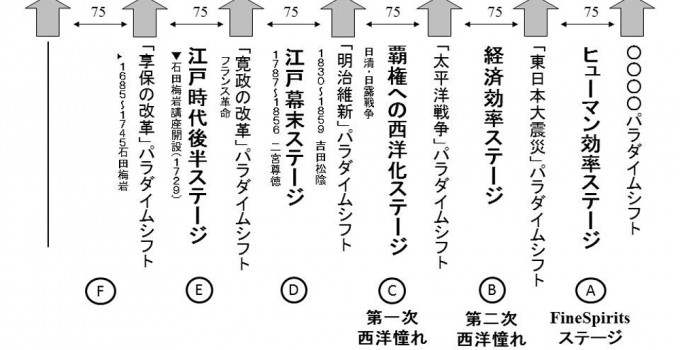

社会全体の考え方は時代と共に

移り変わっているかもしれないが、

本来人として重んじるべきことは

いつの時代も一緒だろう。

200年以上も前から仁や義を

徹底している駒形どぜう。

5/4、5/11のInterFM『BUSINESS LAB.』では、

6代目当主に老舗ならではの

極意を語っていただく!

ぜひお聴きあれ!

――――――――――――――――――――――

InterFM『BUSINESS LAB.』

東京76.1MHz・横浜76.5MHz

毎週日曜 朝 6時から好評放送中!

──────────────────────