03/10

2014

“ヒューマンリユース”の時代

先日、あるテレビの

ビジネス番組を見ていた時のこと。

そこでは68歳にして

バリバリ現役で活躍している、

某大手メーカーの経営者が紹介されていた。

いや~すごい!

次から次へとさまざまな新商品を開発し、

30年以上増収増益を

“継続”してきたことにまずは感心。

しかしそれと同時に、

私の頭にはある疑問がよぎったのだ…。

“こんなに活躍していては、

次世代の人が育たないのでは?”

つまり、いつまでもその組織のトップが

中心となって決断していては、

その後継者たる人材が育たないということ。

次のステージへ進むためには、

先を見通す考え方が必要なのだ。

そこで今回重要なキーワードとなるのが、

“リユース(再利用)”という概念。

例えば、このビジ達でもお馴染みの

「株式会社パン・アキモト」。

賞味期限3年のパンの缶詰を企業などが購入し、

2年間非常食として備蓄する。

そして、使用しなかった場合は、

パン・アキモトがそれらを引き取り

義援物資として被災地や飢餓地域に

届けるというシステムを構築した。

これこそ“食品のリユース”。

また、中古農機具の買取販売を行う、

「株式会社旺方トレーディング」。

農家で使われなくなった

トラクターなどの農機具を買い取り、

中古品として国内や海外に向けて販売している。

これももちろん

“リユース”のビジネスだろう。

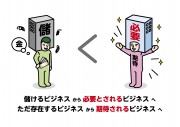

まさに、サスティナブル(継続的)に

ビジネスを展開するためには、

“リユース”というキーワードが、

これからは欠かすことができない

重要な価値観なのだ。

同時に私たちは、これから訪れる

『2025年問題』も視野に入れなければいけない。

1947年から1949年における

第一次ベビーブームに生まれた

団塊の世代が75歳になり、

急激に医療、介護、福祉サービスの双方に

負担が増えることが予測される。

今までのような

「若い人が働き、高齢者は余生を…」

そんな時代は訪れないのだ。

そこで、やはり“リユース”の概念。

すなわち、これからは人のリユース、

中島流“ヒューマンリユース”が、

大きな役割を持つということだ。

トップのまま活躍することは、

その会社にとってリスクとなることを

しっかりと理解する。

且つ、継続して頭を使い、体を使い、

程よい緊張感を感じること。

そして、今まで学んだ知識、スキル、

ノウハウを活かしていくこと。

それこそが労働者の人口減に悩む、

日本のビジネスを支えることになるだろう。

冒頭で語った68歳の経営者のように、

いろいろな経験を活かした決断ができ、

現場で働ける方は

貴重な人材であることは間違いない。

“ヒューマンリユース”こそ、

個人とビジネス、双方において

セカンドライフをより充実させるために

有効に機能するだろう。