09/12

2022

“縁は求めざるには生ぜず”森信三哲学に学ぶ

「人間は一生のうちに逢うべき人には必ず逢える。

しかも、一瞬早すぎず、一瞬遅すぎない時に。

縁は求めざるには生ぜず。

内に求める心なくんば、たとえその人の面前にありとも、

ついに縁は生ずるに到らずと知るべし。」

この言葉は教育者であり哲学家の森信三先生の言葉である。

先にご紹介した“実践人の家”研修会は、この森信三先生の教学に則り、

共に学び、実践し、自己の生き方を確かめつつ、いささか社会に貢献し、

一隅を照らす使命の実現に努めようとする人たちの研修会だという。

国民教育の師父として慕われていた森信三先生だが、

“人を教育する秘訣はなんですか”と尋ねられると、

「どんな素晴らしい教えでも、相手が心を開かなければ伝わらない。

それは、伏せたコップの上から水を注いでいるのと同じである。

まずコップを上に向けさせることが大切だ」と答えていたそうだ。

もちろん、学校教育だけでなく、ビジネスにおける研修教育でも同じである。

実は掃除道の鍵山秀三郎相談役からも、

森信三先生の名前は度々聞いていた。

鍵山相談役の講演会でも、森先生の言葉を引用して

解説することも多かった記憶がある…

冒頭の言葉を最初に聞いたのは、もしかしたら相談役からだったかもしれない。

“逢うべき人には必ず逢える”とは

もしかしたら、残念な出会いも、ラッキーな出会いも

それは必然であり、意味ある出会いということなのか。

そして“縁は求めざるには生ぜず”という言葉。

何か目的や目標を持って自ら行動することが出会いにつながるわけだ。

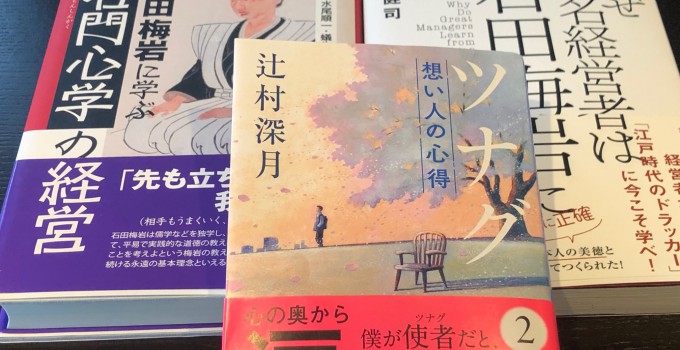

実際に私も、中小企業の未来をより明るく意味あるものにと

中小企業の経営者集めて勉強会を開いたことが多くの経営者との出会いとなり、

その集まりの学びの講師としてアプローチしたことが

注目の文化人や著名人との出会いにつながったわけだ。

まさに“縁は求めざるには生ぜず”である。

→今も経営者のための勉強会であり“三尺三寸箸会議”を開催…約20年

→経営者のための月刊CD講座や動画番組…約20年

→企業のリーダーを育むリーダーズセミナー…15年強

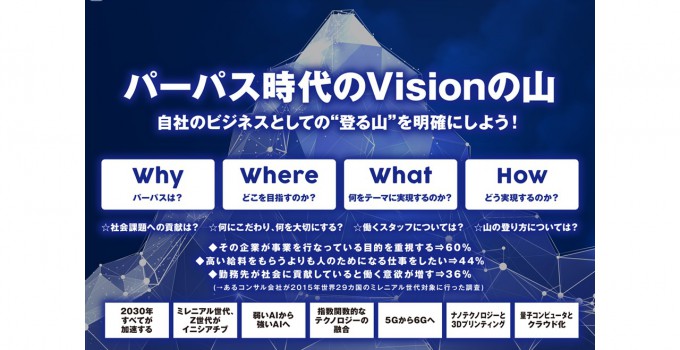

→そして、先月スタートした“2030 Business LABO”

これはこれからの未来のビジネスの研究所である。

しっかりとしたパーパスを持って、

多くの人たちとの縁をつくろうとしないと出会いには繋がらないわけだ。

さて…新たな時代への可能性を感じ、これからスタートしようとしている

“ビジ達”主催の「女性社会起業家アカデミー」。

これは“起業”というテーマに出会ってこなかった人たちにアプローチして

“起業”と“起業を起点とする出会い”の場を演出したいのだ。

私の経験からも、多くの先達の事例からもこの森信三先生の

“縁は求めざるには生ぜず”を繰り返して発信していきたい。