04/05

2021

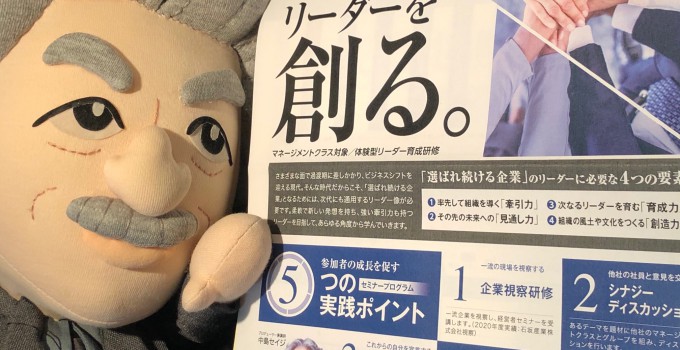

ディスカッションを活かす“リーダーズセミナー2021”スタート!

今年も“リーダーズセミナー”がスタートする。

なんと今年は19人もの参加者が参加してくれるのだ。

(ありがとうございます!)

実はリーダーズセミナーを開催してもう15年以上経過。

今回19名もの参加となったのも、前年、そして前々年の

人達がいいカタチで、活躍してくれているからだろう。

それぞれの経営者の方々からもいい報告や期待を聞いている。

2020年度は、コロナ禍によりZOOMを活用しての

開催も多かった。そのZOOMのブレイクアウトルームでの

ディスカッションが思った以上に効果的だったのだ。

そしてこのリーダーズセミナーの

一番のポイントは、私のセミナーではなく(!?)

グループディスカッションだと気づいた!

セミナー参加者から、「違う業種、立場・年齢の人達と

話す機会が今までとんどなかった。

だからグループディスカッションでの

交流がとても勉強になった」との感想をもらっている。

“リーダーズセミナー”では、

様々な場所へ視察に行き、

経営者やリーダーの人達の話を聞き、新たな体験もし、

それをテーマにディスカッションする。

そうすることで、人それぞれの様々な捉え方があることに気づくのだ。

さらに、ディスカッションで自分の捉え方、感じたことなどを

言葉にすることで、より明確に自分の体験や経験が

自分のものとなってくる。

漠然として見聞しているだけでは、

自分のものとはならない。

さらに参加者が、この経験、体験を日々に

どう活かすかまでディスカッションする。

ここまでのメンバー同士のやり取りが、

より確かな“持ち帰り”につながるところが

リーダーズセミナーのいいところなのだ。

さて、2021年度の選りすぐりの“訪問体験”スケジュールで

既に決まっているものを紹介する。

4月 顔合わせとしてのワークショップの後は、

国立新美術館の“佐藤可士和展”見学

5月 精神科医で第19代林香寺の住職、川野先生を訪ね

座禅とマインドフルネスを学ぶ

6月 靖国神社境内での鍵山流トイレ掃除体験と本殿での参拝

7月 大磯で山登り兼ハイキングと山頂付近での瞑想体験

9月 石坂産業視察研修と石坂典子社長と私のトークセッション

この他にもZOOMによる開催も計画しているわけだが・・・、

そして、12月3日が“V&Tプレゼンテーション”

最終日に、メンバーそれぞれが、これからのビジョンを

計画書にして、その実現のための明日からの

具体駅行動も発表するプレゼンテーション。

送り出してくれた経営者の方々も参加する。

とにかく、2021年度は19名もの参加となりワクワクしている。

今回も、このリーダーズセミナーでのディスカッションにより

参加メンバーの可能性をより引き出して行きたい!!

(リーダーズセミナーは今後もレポートさせていただきます。

乞うご期待!)