12/28

2020

記録と記憶の2020年、JRAのD2C

JRAはコロナ禍、無観客開催が続いたにも関わらず、

(正式発表はまだだが)2019年よりも売上はアップしたという。

売上アップの要因を二つあげると・・・。

その一つは、

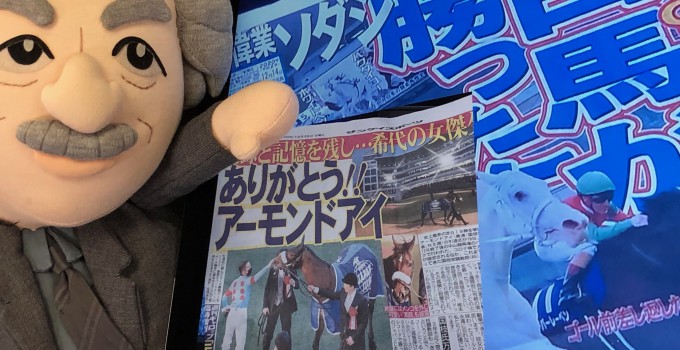

“デアリングタクト”、“コントレイル”、“アーモンドアイ”

この3頭の活躍だ。

デアリングタクトは“無敗三冠”達成した牝馬で

コントレイルは“無敗三冠”達成した牡馬だ。。

三冠達成だけでも快挙だが、同じ年に牡馬も牝馬も無敗達成とは、

まさに記録と記憶に残る年となった。

そしてアーモンドアイは2018年に牝馬の三冠達成した後、

2019年にジャパンカップ、ドバイターフ、天皇賞(秋)

そして今年はヴィクトリアマイル、天皇賞(秋)を勝ち、GI8勝で

ジャパンカップに臨んだのだ。

勝てば、日本馬史上GI最多の9勝となり、それだけでも

話題になるのだが、このジャパンカップに前述の二頭の

“無敗三冠馬”も参戦し、大きく注目されるレースとなった。

結果は、1着 アーモンドアイ、2着 コントレイル

3着 デアリングタクト だった。

(まるでフィクションのようなストーリー)

競馬ファンにとっては、記憶に残る2020年となったということ。

そこに加えて、この12月には、“白馬”によるGI

初制覇も注目された。

(白馬とは“白毛馬”のことで、この色の馬はGIで

今まで優勝したことがないのだ)

このように今年のJRAは記録ずくめで記憶に残る年となった。

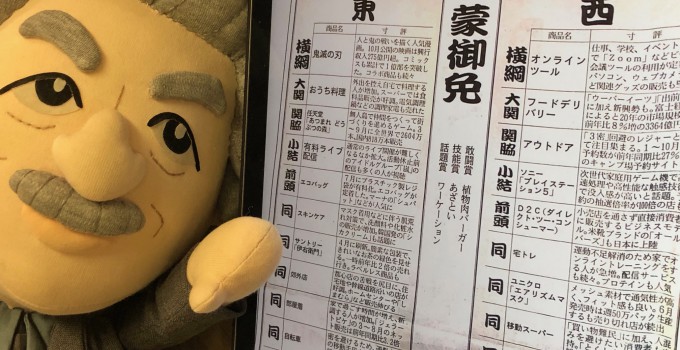

そしてもう一つの売上げアップの要因は、

JRAが“コロナ禍に負けない競馬界づくり”をしたこと。

他のスポーツイベントが開催でききない中、

JRAは世の中の人達の娯楽であり趣味に、

貢献していったのだ。

それは、オンラインを利用した投票が広まったことによる。

実は私自身も“即PAT”という、JRA提携の銀行口座

を持っている人が利用できるJRA投票サービスを始めた。

これはPC,スマホやタブレットから馬券を買えるシステム。

他にも、“A-PAT”(JRA指定の銀行に口座開設を新規に開設して

投票権を購入するシステム)やその他のシステムもあり、

オンラインで馬券を買えるシステムをつくってきた。

これらの普及により、競馬場が無観客で、

競馬場や場外馬券場での馬券売上がなくても、

売上増となったということ。

競馬ファンにとっても“密”を避けて購入できる利点も大きかった。

これこそまさに、今注目の“D2C”なのだ。

ダイレクト・ツー・コンシューマ。

すなわち、レースはグリーンチャンネルやラジオ、Radikoで

楽しんでもらい、投票はオンラインでダイレクトに

ということ。

コロナ禍でも競馬開催を中止せず、

これからの時代の先を行くようなD2Cを実践したのだ。

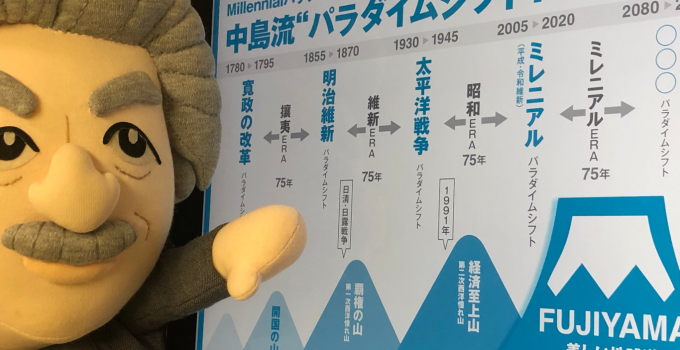

コロナ禍がすぐに収束することはないので、

今後はオンラインを中心にした売上が伸びていくだろう。

とはいえ、今年のようなスター選手(?)、

スターホースたちが登場するかは別だが・・・。

あのJRAも実践したオンラインシステム。

私たちもどんどんオンラインでダイレクトにお客様に

つながっていくように切り替えていかないと

これから地球規模で拡大していくビジネスに乗り遅れるかも?