12/02

2019

求められる“ラテラルシンキング”(水平思考)

ラテラルシンキング(水平思考)とは、

「問題解決のために既成の理論や概念にとらわれずに

アイディアを生み出す方法」のことだ。

“イノベーションの正体である思考法”

“意外な解を発見する発想法”

“意外な組見合わせを見つける思考法”

とも言われている。

あのエジソンも、コペルニクスもニュートンも

そしてニュートン力学を置き換え、相対性理論を発表した

アインシュタインもこの水平思考により

イノベーションを起こしてきたのだ。

さて、ここで、“水平思考パズル”というのがあるので

チャレンジしてみてほしい。

①あるトラック運転手が一方通行の道を逆走してしまい、

その姿を目の前で警察官に見られたにも関わらず

お咎めがなかった。

何故でしょう?

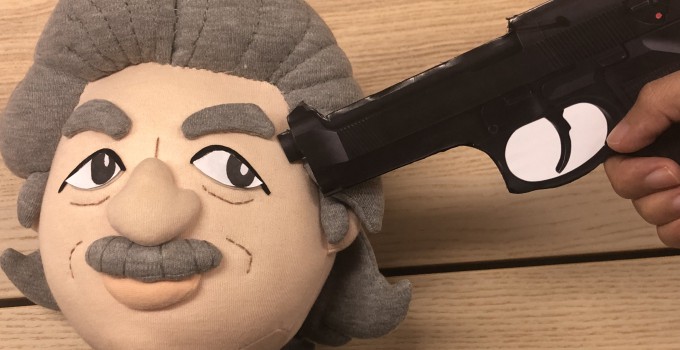

②ある男がレストランに入り、店員に『水をください』

と言ったところ、なんと店員は男に銃を突きつけた。

その男はハッとした後『ありがとうございました』と言い

レストランを去って行った。

何故でしょう?

まずは、それぞれ、アタマの中で試行錯誤してみて!

↓ ↓ ↓

①の答え

トラック運転手はトラックを運転しておらず、道を歩いていた。

②の答え

男はしゃっくりが止まらず困っていたため、レストラン

にかけこんだ。

店員はそのことを察して男のしゃっくりを止めようとして

銃を突きつけた。

いかがだろうか。。。

日々のあたりまえや常識にとらわれていたら“水平思考”は

できないとおわかりだろうか?

すなわちこれまでの論理思考でない発想をすることが、

不安定で不確実で複雑で曖昧なこの時代に求められて

いるということ。

ここにイノベーションが生まれるわけだ。

論理的・分析的思考は垂直思考であるのに対して

ラテラルシンキング(水平思考)とはロジカルではない

独創的な発想ということなのだ。

ここで、私、中島流の日々のアイディアの出し方を紹介しよう。

まずは、日々の様々な情報、体験したことを頭の裏側にある

クローゼットの中に整理して入れておく。

そして何かアイディアを出さねばいけないときに、

まず、ロジカルに欲しいアイディアのベクトルを絞り込む。

そのベクトルを何度も確認しながらそこからラテラルシンキングへ。

すなわち、頭の裏側にあるすなわちクローゼット内情報に

向けて発信するわけ。

するとそこに“閃き”が・・・。

まぁ~これが中島流の水平思考なのだが、

それほどの“閃き”がいつもあるわけではないのだが・・・。

そういえば、今注目のスペシャリストである

データサイエンティストも水平思考をすることがポイントだという。