02/20

2017

ビジネス筋トレ、経営筋トレの極意

私はこの歳になっても、

そこそこハードなジム通いをしている。

たとえば、背筋を鍛えるマシーンでは

通常49kgのウェイトでトレーニングしているわけだが、

だいたい15回くらいが限界で、

15回を2セットやる、とルールを決めて続けていた。

しかし、このルールを実行して数ヵ月を経た今、

20回を2セットできるようになったのだ!

ということは、やはり60歳を過ぎてからでも

きちんとルールを決めて、

負荷をかけることを当たり前に継続していけば

筋力がついて、さらに大きな目標に

チャレンジできるのだ。(ふっふっふっ…)

そこでだ…これを経営に置き換えて考えてみると…、

そう、経営も一緒なのでは? と思い立った。

会社とは本来、経営者(創業者)が少しずつ成長し、

経営者としての器が大きくなるにつれて会社も大きくなっていく。

自分の器に合わないことをしようとすれば、

当然失敗する確率が高くなるわけで、

経営者はいかに自らの器を大きくしていくかが重要なのだ。

(この器こそ、“リスク回避力”なのだが…)

本田宗一郎氏も松下幸之助氏も、

書籍や伝記では非常にレベルの高い人物として描かれている。

だが、当然彼らにも経営者として駆け出しの時期はあり、

当時の彼らは、色々な試行錯誤や失敗を当たり前に経験し、

経営者としての器を少しずつ大きくしていったのだ。

では、未熟だった彼らはいかにして

あれだけの経営者になったのかというと、

徐々に大きなチャレンジをくり返しながら、

あえて負荷のかかる道を選び、

その負荷に耐え抜く経験を重ねていったということ。

そして、結果として大きな器を持つ

経営者となるに至ったのではないだろうか。

つまり、どんどんチャレンジをして負荷をかけないと、

大きなチャレンジへの権利も得られないのだ。

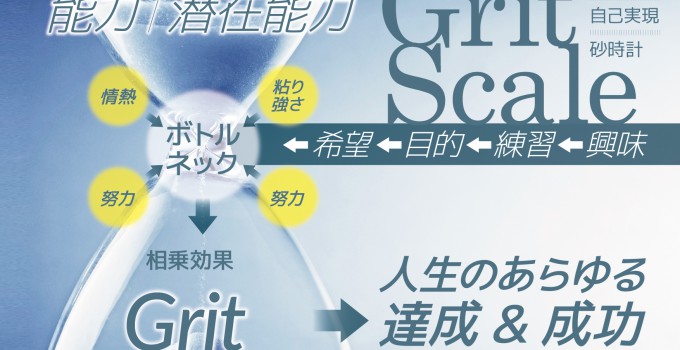

以前私はビジ達で、適度な負荷をかけることによって

ビジネスにおいて成長して行く“ビジネス筋トレ”

について話をしたが、これを経営者としての成長にも応用し、

“経営筋トレ”と呼びたい。

この経営筋トレをしないと、人間としての器も大きくなれないし、

チャンスも巡っては来ないのだ。

何事も、いきなりできるということは無く

日々の“筋トレ”こそが大切なんだねぇ…。

やはり、さまざまな負荷をかけることによって、

少しずつ成長し、ノウハウを蓄積し、できることを増やしていくことこそ、

何歳になってもより大きなチャレンジを成功裡に収め、

良い経営、ビジネスを展開していく秘訣に違いない。

そしてそのチャレンジは、次第に社会性のあるビジネスへと向かっていくのだ。

これぞ、“ビジネス筋トレ”“経営筋トレ”の極意である!