01/18

2016

“コトコト交換”の意義

昔から“物々交換”という言葉がある。

これは、モノとモノを交換すること。

しかし、中には一見物々交換に見えるのだが、

実は“コト”と“コト”を交換する“コトコト交換”が存在し

コミュニティを形成していく上では重要な要素となっている。

それについて、先日取材も兼ねて訪問した

大里綜合管理の野老社長が語っていたことを思い出し、改めて考えた。

大里綜合管理では、ご存知の方も多いと思うが

(テレビ東京系放送のカンブリア宮殿でも紹介されていた)、

お客様に対して、社員から合唱のおもてなしを度々している。

これが思った以上にお客様に好評なのだという。

この程度の自分たちのできること、

得意なことをするだけでも喜んでもらえるというのだ。

野老社長は地域の人たちの“ひとり一貢献”をテーマに

様々な活動をしている。

歌が歌える人は歌という“コト”を、

楽器ができる人は演奏という“コト”を、

料理のできる人は料理という“コト”を

提供するのが大切だというのだ。

そして、「誰にだって特技はある」とも続けた。

つまり、誰もが得意なことを持ち寄ることで、

そこに誰かの特技を求める人が集まり有意義な時間が生まれる。

それが地域の人たちにとって有意義で意味のある

コミュニティづくりになるというのだ。

おっ! これは、拙著『儲けないがいい』の冒頭で著している

「3人の仕事」という寓話と同じ話ではないか!!

(ご存知ない方のために冒頭をご紹介しよう…)

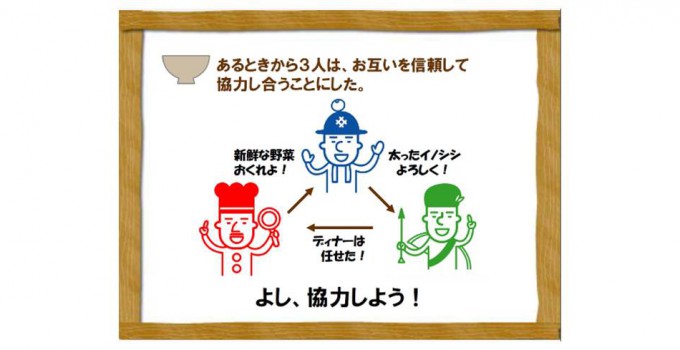

「3人の仕事」・・・・

ある小さな島に3人の人が住んでいました。

狩りが上手で獣や鳥をたくさん獲れるA。

畑を耕すのが得意で、立派な野菜をつくるB。

そして、狩りも畑づくりも苦手だけど、料理がうまいC。

それまでは、それぞれで生活をしていたのだが、あるとき…。

筋書きは、上記のように得意なことがそれぞれ違う3人が、

自分の得意な“コト”を持ち寄って、お互いに持ちつ持たれつ、

相乗効果のある展開をしていくという話だ。

お分かりだろうか。

これらの人が持ち寄るのは野菜であり、

肉(動物)なのだが、実のところ、

提供しているのはその人の得意な技術であったり、ノウハウなのだ。

すなわち、“コトコト交換”。

“モノ”ではなく、“コト”と“コト”の交換だから

相手に対してリスペクトの念がそこに醸成されてくるということ。

残念なことにこれまでの経済効率時代は、何か行動を起こすと、

その見返りとして真っ先にお金の多寡を考えてしまう。

これでは、なかなか人間関係もできにくいし、

いい地域コミュニティもできない。

あの名著『里山資本主義』の著者である藻谷氏も、

“コトコト交換”の考えを大切にする一人。

資本主義を否定するわけではないのだが、

経済性ばかりを重視して展開してきたことにより

ゆがみのある社会がつくられた。

それにに対し、里山を活かし

“コトコト交換”的価値観を大切にすることで、

地域のコミュニティを再構築していこうという発想。

“コト”の価値は一見、比較はしづらい。

でもコトコト交換こそ、そこで生きる人たちが

仲間意識を持って生活していくための意味のある手法なのだ。

そして、それが重なることで有意義で多くの人に求められる

コミュニティになっていくのだ。

1-680x350.jpg)

1-180x135.jpg)

-180x135.jpg)