09/14

2015

見えないものの整理整頓術

キレイに整頓された、机の上や引き出しの中。

そんな風に片付けられていれば、

誰が使っても取り出しやすく、使ったものも戻しやすい。

机上や道具の整理整頓を徹底している企業は、

このところ多くなってきたかもしれない。

しかし、今回テーマにしたいのは、

“見えないもの”を整理整頓する方法だ!

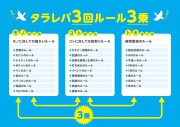

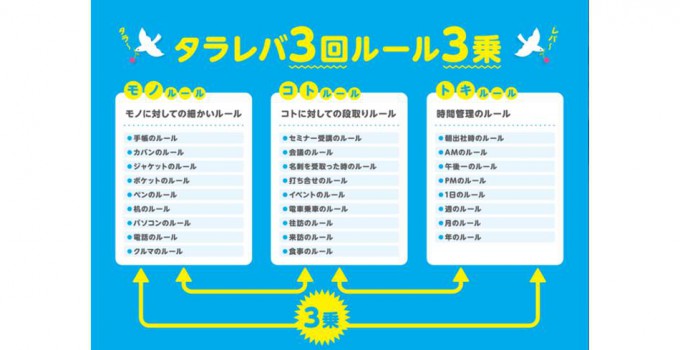

以前のビジ達でご紹介した中島流の管理術、

“タラレバ3回、ルール3乗”。

あの時、もし○○していたら…。○○していれば…。

こんな風に「タラ」と「レバ」が出てくる後悔を3回くり返したら、

それを徹底的にルール化するという概念だ。

そしてスティーブン・コヴィーの著書『7つの習慣』の中では、

「時間管理のマトリックス」というものがある。

これはすべての活動を重要なことをマトリックスして、

日々のビジネス時間の整理整頓の仕方を教えてくれている。

“タラレバ3回、ルール3乗”も「時間管理のマトリックス」も、

目に見えないものを管理するための方法だ。

ビジネスにおいて考えてみると、目に見えるもの以上に、

目に見えないものを管理しなくてはならないことが多い。

例えば「組織図」。

誰が何の役割を担い、どのように会社のバランスを

とっているのかを可視化して整理されている。

しかし、私たちのビジネスにおいて、

見えないものはもっともっと潜んでいる。

例えば誰もがわかりやすく、

整理整頓が難しいことといえば、それは頭の中!

頭で考えていることを、

一体どのように整理整頓すればいいのか。

私が講演会やセミナーをやらせていただくときには、

伝えたいポイントは概念図に落とし込む。

新しい概念を伝えるときは、漠然としていることが多く、

なかなか人に伝えることが難しいからだ。

だからこそ、自分の頭の中を整理するためにも、

概念図を作ることが多い

(パラダイムシフト75では、ただ年表を並べるだけではなく、

75年周期の変化を登山に例えて概念図を作ったり…)。

なぜ「先義後利」が企業に必要なのか…では、

逆三角形の図を作って、理論的に解説した(つもり)。

考えていることもそうだが、

心(気持ち)の整理も目に見えないものだ。

皆さんはどんな方法をとっているだろうか?

私はランニングを定期的にしているのだが、

健康のためはもちろん、集中して走ることによって

気持ちの整理をすることができる

(日本を美しくする会のメンバーでもある私は、

トイレ掃除をすることでも気持ちが整理される)。

漠然としたものを、漠然としたままにしておくと、

なかなか混沌の中から抜け出すことは難しい。

整理整頓ができていないまま、

仕事を進めていけば、大きなトラブルの原因にもなりかねない。

だからこそ、目には見えない「思考」や

「気持ち」を整理することは重要なのだ。

モノ・コト・トキを複合してマトリックスする。

そして「ヒト」も複合的にマトリックスする。

そこに優先順位をつけ、整理整頓をする。

これがより複雑化するビジネスシーンで、

いい仕事をするための必要条件といえるだろう。