12/15

2014

ブドウの木は“経済効率”では育たない!

「農業は続けることに意味がある。その土地を絶えず耕して、

そこから恵みを受けながら、人も植物も生き続ける。

それが農業であり、人間の暮らしである。

ワイナリーを中心に地域の人が集い、遠方から人が訪ねて来、

そこでつくられたワインや野菜や果物を媒介にして

人間の輪ができあがる。それが来訪者を癒し、

地域の人々を力づけ、双方の生活の質を高めていくことにつながるだろう。

ワイナリーじたいはとりたてて大きな利益を生むものではなくても、

そうした、農業生産を基盤として地域の永続的な発展と活性化を

促すひとつの有効な装置として機能するとすれば、

これほど大きな価値を実現できるものは他に類がないと思う」

(※玉村豊男著「里山ビジネス」本文より一部引用)

(すばらしい! 大変共感させられる話だ)。

これは、長野県の東御(とうみ)市でワイナリーとレストランを経営する

玉村豊男さんが、果実酒製造免許を申請するときに税務署に提出した、

ワイナリーの設立趣意書の一部分。

よいワインづくりには時間とお金がかかる。

まず、畑を耕してたくさんのブドウの実がなる木を

育てるのに、15~20年かかるという

(3~4年目からブドウはなるのだが…)。

そして、よいワインづくりに適した

成熟した実が採れるのは、

実の収穫量がピークを過ぎた、

樹齢30年以上の木からなのだ。

(あの世界一のワイン「ロマネコンティ」もまた、

老木から採れたブドウを使っていると

聞いたことがある)。

ことブドウの木に関しては、

古くなるから駄目になるのではなく、

古いからよいものができる可能性が

あるのである。

ビジネスではつい、無意識のうちに

経済効率を考えてしまいがちだ。

如何に時間をかけずに

よいものを手に入れようと…。

しかし、本当によいものをつくるには、

それなりに時間を要するのだ。

また、ワイナリーを開設する際、

醸造設備機器をそろえるだけでも

4,000~5,000万円は必要だという。

しかも最初の20~30年の間は、

ワイナリーだけでは

ほとんど利益にはならないそうだ。

私たちは、経済効率の中で

得たお金でワインを買うが、

よいワインはその効率を求めるだけでは

できないということだ。

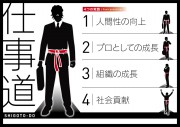

これは、人間の成長過程、

ひいては一生にも

共通することだろう。

たとえ、どんなに焦って

効率的に何かを達成しようとしても、

なかなかできないものがある。

私たちは、経済効率を求め過ぎて、

未来の自然や人間らしい時の流れを、

逸脱してしまっているのかもしれない。

時間をかけ、

長期的目線で物事を判断し、

その鍛錬や過程を繰り返さなければ、

よい結果に結びつかないというものは

私たちの周りにたくさんあるということだ。

つまり、人間も50~60歳くらいから

本当に深みのある、味わい深さを発することが

できるのだろう。

はっはっはっはっ、

私もこれからが深みを発揮するとき…。