09/01

2014

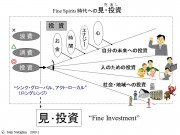

“見・投資がいい”からリターンがある

ひと口にビジネスと言っても、

すべての仕事が直接お金につながるわけではない。

つまり、情報収集や研究開発、

自社コンテンツの発信などの

“仕事と称しての活動”が存在する。

弊社でいうならば、

インターFM「BUSINESS LAB.」の運営や、

WEB上で提供しているさまざまなコンテンツなど。

これらは直接収入につながっているわけではない。

しかし、この“仕事と称しての活動”が、

非常に重要なのだ。

それは、その活動が

未来のビジネスチャンスに

つながる可能性が高いためだ。

以前に取材させていただいた企業の中にも

このような活動に取り組んでいるところがある。

たとえば、東京都葛飾区の株式会社杉野ゴム化学工業所。

杉野ゴムを含めた数社の町工場により共同開発された

無人海底探査機「江戸っ子1号」は、

世界初の3Dカメラによる

日本海溝の超深海の撮影に成功し、

政府からも表彰された。

そんな偉業を達成したのにも関わらず、

杉野社長いわくこのプロジェクト自体は、

直接的にビジネスにならないという。

だが、多くの企業が

その町工場の技術力に興味を持ってくれたことで、

今まで関わりのなかった企業から

問い合わせや注文を

いただけるようになったというのだ。

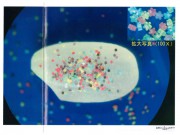

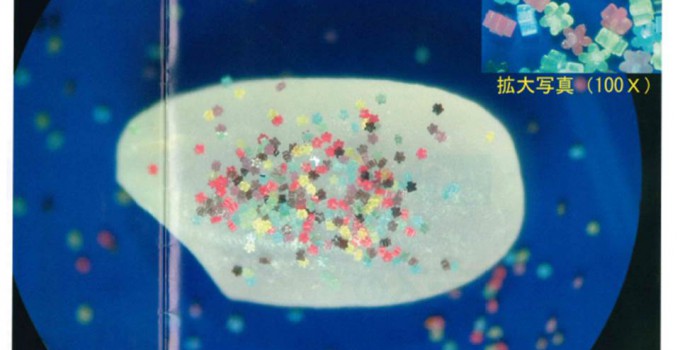

また、愛知県豊橋市の株式会社樹研工業では、

世界最小の歯車の開発に成功した。

これについて松浦元男社長は

「おそらく実用化されることはない」と話すが、

重さ100万分の1グラムの歯車は、

長い年月と技術を注ぎ込んで生まれたものだ。

この歯車自体が使われることはないが、

込められた高い技術力を求め、

世界中から仕事の注文がやってくるのだという。

これらの企業に共通することは、

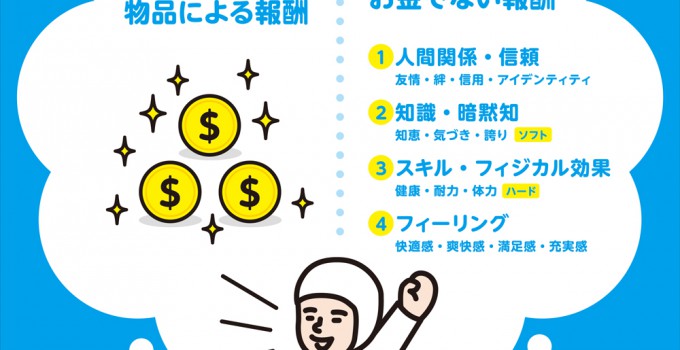

「手間」や「お金」をかけて、

直接的には仕事にならない

“仕事と称した”活動を行っているということ。

これにより、技術やノウハウを構築し、

情報収集やPR効果などの

様々な効果をもたらして、

後々のビジネスにつながったのだ。

これを中島流の表現では

「見・投資」という

(ビジ達でも何度も紹介してきたが…)。

直接収入につながらない仕事も、

その先にあるビジネスを見通して行うことで

(これを中島流では「仕入れ」ともいう)、

結果としてリターンが生まれるのだ。

様々なビジネスが生まれ続ける現代において、

目先だけの利益を求めたビジネスは

競合も多いし、継続も難しい。

これからは、私が声高に語ってきた

“見通しの良い投資”、

すなわち“見・投資”こそが、

キーポイントとなるだろう。

私も未来のビジネスのために、

“仕事と称して”ラジオのパーソナリティーや

情報収集のためのスポット巡りを続けていこう!