01/20

2014

『永遠の0』から学ぶ

「私は死にたくありません。

必ず、生きて帰る」

作家百田尚樹氏のベストセラー小説を、

V6の岡田准一主演で実写化した話題作『永遠の0』。

これから観に行く人は、

ハンカチを持って行くことを強くお勧めする。

『永遠の0』は、岡田准一扮する

“海軍一の臆病者”といわれた零戦パイロット

「宮部久蔵の半生」を辿る物語。

孫・健太郎が、太平洋戦争時に特攻で死んだ

実の祖父である久蔵のことを知るために、

祖父の戦友たちを

訪ね歩くところから話は展開される。

事実に基づいたストーリーには、

実にリアリティが感じられ、

一人で映画を観ることが多い私は、

誰にも気兼ねなく涙を流すことができた

(ちょっと寂しいが…)。

しかし、このような「戦争」を題材とした

映画や書籍を見るたびに、

私は必ず思うことがある。

「なぜこんな戦争をしてしまったのか」

「なぜ途中で止められなかったのか」と。

もちろん戦争を経験したことで、

今の日本があることは間違いない。

だが、戦争とは一度足を踏み入れたら、

なかなか元の道には戻れない

“ドロ沼”のような危険性がある。

このことは、ビジネスにおいても

同様のことが言えるのではないだろうか。

例えば、新しい店舗を立ち上げるが、

最初はなかなか数字が思うように伸びない。

だったら投資をしてみよう!

……ここまで投資をしたのだからさらに…。

このように、ずるずる行ってしまい、

後戻りできなくなる。

まさに“ドロ沼化”状態である。

そのドロ沼に入らないためには、

または、そこから抜け出すには、

方法は一つしかない。

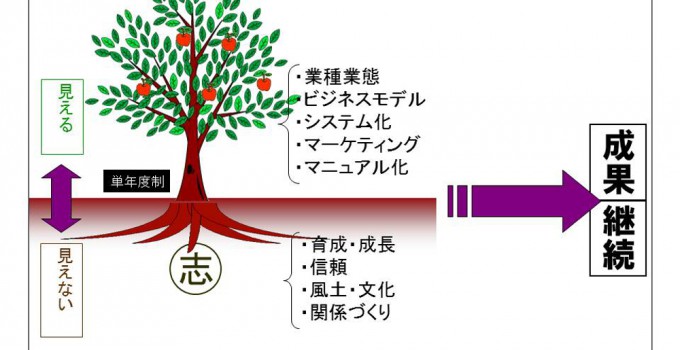

それは、人としての道理を通した上で、

しっかりとした理念を持って

ビジネスを展開することに尽きる。

すなわち、私たちはビジネスを通して、

どのように社会に貢献していくのか、

どのような役割を担うのかを

明確にしておかなければいけないということだ。

終戦から68年が経った今、

当時の記憶が残っている「戦争経験者」は、

少なくとも皆80歳以上となっている。

おそらくあと10年もすれば、

戦争を経験した人間はほとんどいなくなるだろう。

そんな今だからこそ、

「戦争」という経験を通して、

この先の未来を考える意味がある。

これからどこに向かって行くのか。

私たち日本人は

どのような役割を担って進んでいくのか。

そして、次の世代である

未来の子どもたちに何を残すのか。

是非、ハンカチをポケットに忍ばせ

映画館へと足を運んでほしい。

『永遠の0』は、きっと多くのことを

与えてくれるのではないだろうか。