08/12

2013

“神の手”ビジネス

今年もまた熱い夏がやってきた。

数々のドラマ、そして伝説を生んできた

高校球児の夢の舞台「甲子園」。

私自身は、高校野球の大ファンということでもないが、

記憶に残っている試合がある。

“神様が創った試合”といわれる試合だ。

1979年。

球史に残るその試合は、

「箕島高校×星陵高校」の一戦。

試合は、両者一歩も譲らない接戦だった。

延長12回には星陵が1点を入れるも、

箕島はツーアウトランナー無しからまさかの予告ホームラン。

さらに延長16回に星陵がまたも1点を入れ、

裏の攻撃の箕島はツーアウトランナー無し。

次のバッターは一塁後方にファウルフライ。

一塁手が落下地点で構え、誰もがこれで終了と思った瞬間、

その年から活用された人工芝の切れ目に足をとられ転倒。

なんとその一塁手が次の打席で

レフトラッキーゾーンにホームランを打つのだ。

延長16回でまたも3対3の同点に。

結果、延長18回で箕島高校が勝利することになったのだが、

試合時間3時間50分にもおよぶ大熱戦だった。

まさに野球漫画の第一人者、水島新司ですら

描き得ないストーリーだ。

私はここに“神の手”の存在を感じてならない。

まさに“神が創った試合”なのだ。

なぜ漫画でも小説でもありえないような試合が、

現実に起きたのか。

それは徹底した練習によりつくり上げられた

チーム同士だったからに他ならないだろう。

“野球”というものに対して真剣に向かい合い、

厳しい練習に取り組んだ。

そして、それを継続して行ったことが、

見えざる“神の手”を働かせたのだ。

こうしたことは野球だけでなく、

ビジネスの世界でも同じことが起こり得る。

例えば、あの“ミドリムシ”の株式会社ユーグレナ出雲充社長も

大きな壁にぶつかり混沌としているときに、

思ってもない人が手を差し伸べてくれたり、

新たな出会いがあったりしたのだとか。

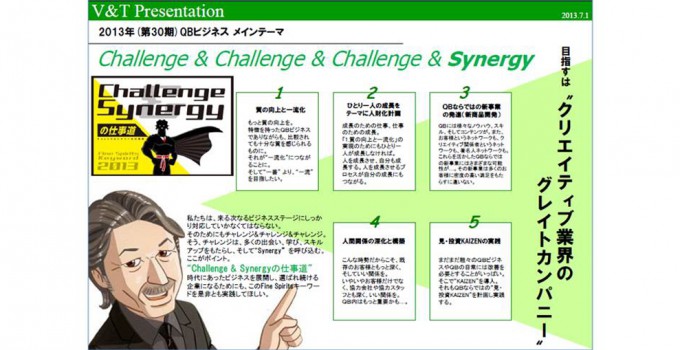

また、私もクオーターバックを創業してから30年になるが、

大手も含め10数社が参加したコンペで勝利したりと、

ときどき想像もしなかったことが起きていた。

今思えばここには神の手が動いたとしか思えないのだ

(弊社の場合、なぜここで神の手が動いたのかはわからないが…)。

やはり何事に対しても真摯な姿勢、とことん追求すること、

そしてプロフェッショナルとしての行動を長期に継続したとき、

神の手が現れ“奇跡”を起こしてくれるのだと私は思う。

そして今年。

実に29年ぶりに出場を決めた箕島高校と、

同じく6年ぶりに出場を決めた星陵高校が、

またあの甲子園にやってくる…。

あっ! と思ったら箕島が初日の一戦目で負けちゃった…。

これで箕島×星陵の夢の再戦はなくなってしまった。

実は、箕島はその当時の監督の長男が監督だったというのに…

神の手は実現しなかった!