01/01

2020

2020年、破壊的イノベーション元年!

2020年、明けましておめでとうございます。

今年も、「ビジネスの達人」よろしくお願いします。

↓ ↓ ↓ ↓

さて、2020年は“破壊的イノベーション”元年!

2020年は誰もが東京五輪と言うでしょうが、

実は2020年から2030年に向けて

さまざまな技術革新によって破壊的テクノロジーが本格的に活躍し、

“破壊的イノベーション”へと進む。

“破壊的イノベーション”って何⁈ という人もいると思うので…

→既存のビジネスであり事業構造の秩序を破壊し、

これまでのビジネスを劇的に変化させるイノベーションのこと。

これまでは、既存商品やサービスよりも高機能、低価格、小型化、

ユーザビリティ(使い勝手)の高さ、簡便さなどを実現させると

言われてきたが、これから起こる“破壊的イノベーション”はちょっと違う。

「5Gの本格的始動」により、

高速・大容量、低遅延、多接続となり、

これまで出来なかった遠隔手術ができるようになるし、

自動走行により交通事故も一挙に少なくなる。

「運転手のいない自動運転」も、限られたエリアだけでなく

数年のうちに公道で展開されることになる。

するとタクシーもトラックも運転手がいなくなるということに。

衛星が充実し、「トラクターの自動走行」があたりまえになれば

農業は劇的に変わり、ITエンジニアより人気の職業になるかも⁈

「AIの進化」と様々な「AIプラットフォーム」の出現により、

あらゆるAIを駆使したサービスがたくさん提供されるだろう。

どんな国に行っても会話には困らないし、

お年寄りの相手も会話のできる「ロボット」が対応してくれることに。

寂しい若者も仮装パートナーが相手をしてくれることになるだろう。

(私もそろそろお世話になるかも…)

「ブロックチェーン」がしっかり機能してくると

どこで稼いでも、どこで売り買いしてもよく、すべてカード決済⁈

スマホ決済となり、円でもドルでもない電子通貨となるのだろうか。

iPS細胞による再生医療により、歯も内臓も再生できることとなり

医療もこれまでから劇的に変わることに。

↓ ↓ ↓ ↓

いかがだろうか。

2020年の今年から、どんどん現実のものとなってくるわけだ。

すなわち、これまで以上にスピードを持って

“破壊的イノベーション”が次から次へと起こってくるということ。

2020年、東京五輪にうつつを抜かしていてはいけない。

“破壊的イノベーション”に対応するべく、

今から準備しようではないか。

そこで“破壊的イノベーション”を想定しての

中島流「Japanese UP-CYCLE」である。

もう行がなくなったので、中島流「Japanese UP-CYCLE」は

この次のビジ達で!

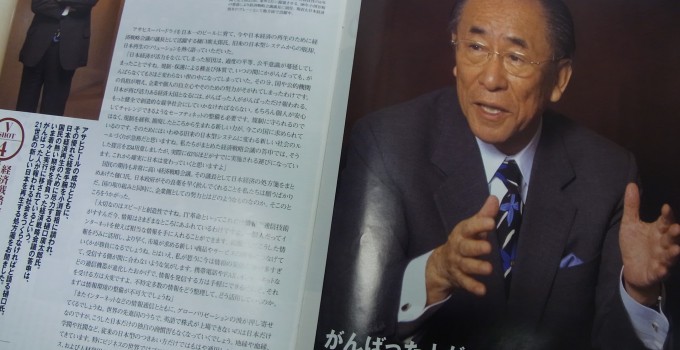

2020年も“破壊的イノベーション”を予告する

中島セイジと“ビジネスの達人”をよろしくお願いします。

さて、今年は“ビジネスの達人”が、YouTubeデビューするかも⁈

乞うご期待!