10/21

2019

“Vol.850”の持つ意味!?

もうすぐ「ビジネスの達人」が

“Vol.850”を迎える。

これは週刊だから17年目ということとなる。

[ビジネスの達人へはこちらから→ http://bt.q-b.co.jp ]

そして週5本発信を14年ほど続け

この3年くらいは週3本発信としている。

ということで「ビジネスの達人」はもうすぐ

トータル約4,000本発信となるわけだ。

ふっふっふっ、スゴ~い!

「自分を褒めてあげたい」

(どこかで聞いたことのある言葉だが…)

まぁ、こんなところで自画自賛していては

その先は知れたところ。

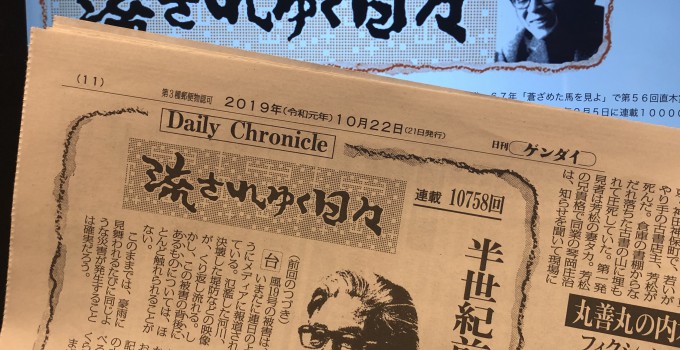

さて、ギネス記録更新中の「流されゆく日々」

をご存知のだろうか。

このところ風貌が似てきたと言われることもある

五木寛之氏のコラムだ。

(畏れ多い話だが…)

日刊ゲンダイだからのDaily Chronicle。

なんと2019年10月21日の今日で連載10,758回となる。

(スゲ~)

日刊ゲンダイ創刊と同時にスタートしたわけだから満44年。

入社してすぐこのコラムの担当者となったスタッフが、

少し前に定年となったと聞いた憶えが…

40年以上続いているわけだから不思議ではない。

五木氏も連載コラムを依頼されたとき

「毎日の連載ってのは気が重いなあ。週一回でどうですか」

と言ったが、編集長は

「いや、いや、なんでもいいから、勝手に書きなぐってりゃいいんです。

どうせ3カ月か半年でツブれますから」と語ったという。

(五木氏は今年87歳。その編集長も故人となったという)

いや~44年は長いし、その間、時代も大きく変わったということ。

そして「流されゆく日々」のコンセプトも、

時代が流れていくなら、自分も一緒に流れに漂っていこうということ。

この五木寛之氏ならではの時代感覚が、

多くの読者に受け入れられたからなのだろう。

ふむふむ、私たちも時代のビジネスとともに

流れに乗って行かないことには継続は難しいということ。

やっぱり「Grab the Flow,Go with the Flow」なのだ!

それにしてもコラム10,000本は遠い!?

年150本だから、後40年必要で…104歳(´・ω・`)