10/30

2017

鈍刀を磨く

小学生の頃、家の居間で逆立ちの練習。

誰もいないとき、せっせと練習。

やっと5秒ほど立てるようになったのは…

1,000回?いや2,000回目?

いや5,000回目だったかも。

その年齢の頃、内村や白井は3回ひねり頃だったろう。

でも、でもだ60代の今も逆立ちができるのだ。

(はっはっはっ…)

小学3年で柔道を始めた。

けっこう好きだったが、身体が小さかったこともあり、

なかなか結果に結びつかない。

しばらく、柔道着に袖を通さない日々が続いたが

大人になってから近くの道場に通うようになり、

25歳の頃やっと国体の県の強化選手になれた。

やっとだ。

そして、50代まではときどき講道館に通っていた。

(いまも乱取りは十分できると思うがケガが怖い…)

高校生の頃、新聞配達をしていて、

毎日の配達の後、一面と社説だけ読んでいた。

お陰様でいくらか社会がわかった気になり、

理屈っぽさだけが身についたような…

いや、もしかしたらそれがあってこの仕事になったのかもしれない。

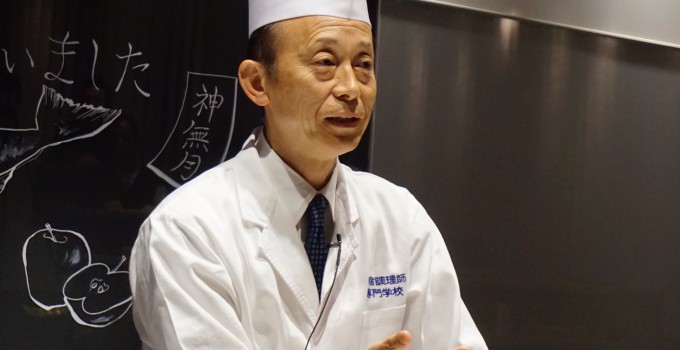

14年間この“ビジ達”(週3~5本のコラム)を発信し続けて来たが、

文章力はご覧の通り…(なさけない…)

そんな時、坂村真民先生のこんな詩が私の手元に舞い降りた。

タイトルは「鈍刀を磨く」。

鈍刀をいくら磨いても

無駄なことだというが

何もそんなことばに

耳を借す必要はない

せっせと磨くのだ

刀は光らないかも知れないが

磨く本人が変わってくる

つまり刀がすまぬすまぬと言いながら

磨く本人を

光るものにしてくれるのだ

そこが甚深微妙(じんじんみみょう)の世界だ

だからせっせと磨くのだ

何か救われる気分になったのは私だけだろうか。

まだ振り返るには早いけど、まさに“鈍刀”。

この肉体も頭脳も鈍刀だったのかも。

でも感謝。

この肉体と頭脳に感謝。

そのお陰で“あきらめないしつこさ”だけは身についたのだ。

だから、まだまだせっせと磨くのだ。