03/14

2016

“用の美”を引き出す

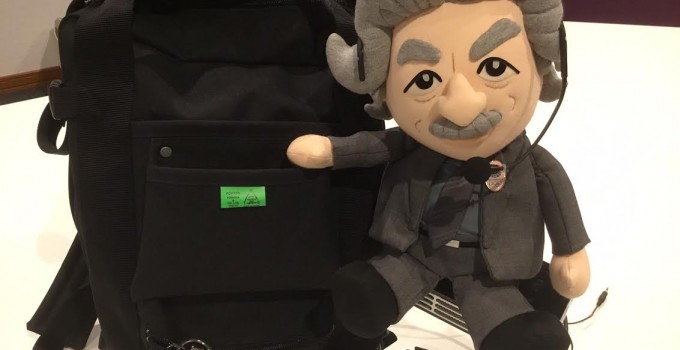

先日、バッグにいつものように仕事道具をあれこれ詰め

込んで、遠出をしようとしていた矢先…。なんと、バッ

グの底のところが綻び、中身が見えようとしているでは

ないか…(あちゃ~)。まぁ、バッグを新調してから3

年以上経つわけで、あちこちユルくなっていたのも確か。

急遽新しいバッグに変更することに。

(えっ、別のバッグが用意されている!? なんて思う人

もいるだろうが…)

はっはっはっ、これがきっちり用意されているんだなぁ

~。転ばぬ先の杖、用意万端…。

実はバッグがそろそろ替え時かなぁ~と思っていたこ

ともあり、所用で表参道に行っていた際、近くの吉田カ

バンの旗艦店を思い出し、立ち寄っていたのだ。(さす

が、ぬかりない!)ということで新品のバッグに差し替

えて、出張へ行くこととなった。

やっぱり新品はいいねぇ~。いつもより気持ちよく家を

出たということ。小さい頃から新品を活用するときは、

ワクワクする。“女房と畳は新しい方が良い”なんて諺

もあったくらいだから…(この諺、危うい諺だこと…)。

確かに子どもの頃は、めったに新しいものを買ってもら

うことはなかった。家族の中で、一番下っ端だったこと

もあってだが。

その頃から、お下がりでないもので自分のものと言える

新品を身につけたり、利用したりするときはちょっと興

奮した記憶がある。そして、長~く使うわけだが…。

とにかく、新品のバッグをかついで、いつもより気持ち

よく家を出たということ。

今回は“新しいものはいい”という話ではなく、この用

意されていた吉田カバンのバッグ、何と私にとっては7

代目なのだ。1代で3年は使うので、約18年くらいこの

バッグのお世話になっているということ。吉田カバンは

生地もデザインも変わらず、同じものをつくってくれて

いるのだ。それがよくて、私は18年以上ず~っと活用

させてもらっている。やっぱり、いいものはいいという

こと。

出先や出張先でもこのバッグを背負いあちこち歩き回

る。ipadから紙の資料、さまざまな小道具まで押し込み、

動き回っても、丈夫で型崩れしない。そして、使い良さ

だけでなく、デザイン性もすばらしいのだ。

ある仕事で「用の美」という言葉に出会ったことがある。

その見た目の美しさだけでなく、機能はもちろん、活用

することでより愛着が湧いてくるものの美しさとでも…。

まさにその“用の美”がこのバッグにあるように思えて

ならない。本当に美しいものは飽きないし、陳腐化しな

いということ。まぁ~人によって“用の美”は違ってく

るということかもしれないが、長く使い続けたいものに

はこの美しさが存在するということだ。

ここで、そんな女性に出会いたい…なんて言うと、また

皆さんから袋だたきにあうのでやめておくが…。

“用の美”を引き出すには、使う側にもそれなりのマナ

ーと愛情が必要ということだろう。何事も継続には、一

方通行ではなく、互いのバランスが必要ということだ。

![moba[1]](https://bt.q-b.co.jp/wp-content/uploads/2016/02/moba11-180x91.jpg)