11/24

2015

これからは“掃除道”の輸出!

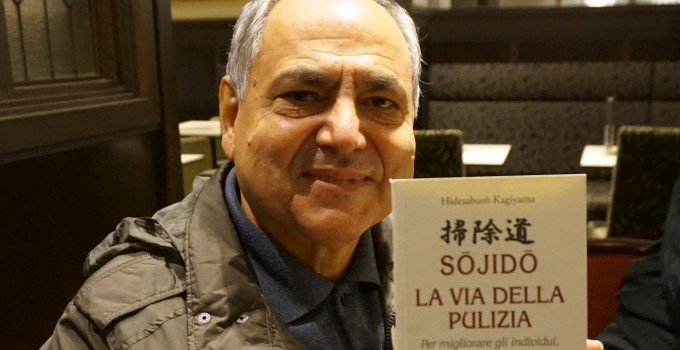

「壁ではなく、架け橋をつくりましょう」

と、1冊の本を片手に繰り返すマニセラ・ロサリオ氏。

放っておくとついつい隣の国と壁をつくろうとしてしまう。

ところが掃除をテーマにやりとりしていると、

それは架け橋となり、互いに信用・信頼がつくり上げられ、

いい関係がカタチづくられていくのだという。

この“掃除道・SOJIDO”の本は、

もちろん鍵山秀三郎氏の本をイタリア語訳したもの。

それを出版プロデュースしたのがこのマニセラ・ロサリオ氏だ。

この11月に新宿で行われた早朝清掃に参加し、

掃除終了後に流暢な日本語でその出版や、

掃除の可能性について語ってくれた。

イタリアを含め、ヨーロッパではほとんどの国で、

委託されている業者が道路を含め

公共のスペースを掃除している。

だから、一般の人たちが公共のスペースを

掃除することはまずないという。

先日、日本の掃除の会の数人が招待され、

イタリアの街を市民と共に清掃したのだという。

もちろん、マニセラ氏がコーディネートしたわけだが…。

徹底した日本ならではの“掃除道”を体験したことで、

参加した多くの人たちから、掃除の持つ可能性について

いろいろと意見が出てきたという。

理屈で考えるのと、実際に体験するのとでは大きな違いがある。

掃除が終わる頃には、みなさんいい顔つきで

周りの人たちとコミュニケーションをとっていたそうだ。

すばらしい!

実際にやってみると、思った以上にその作業に集中でき、

終わる頃には充実感も生まれて気分がスッキリする。

同じ目的を持ってことに当たるからこそ、

周りの人たちとの共有関係もつくりやすく、

共通の価値観も生まれやすいのだろう。

だからこそ、世界の人たちに日本の掃除のHOW TOではなく、

“掃除道”を体験し、その価値観に活かしてほしい。

すなわち、今後はモノの輸出より

“SOJIDO”を輸出してほしいのだ。

お金がほとんど介在しないこのような価値観の貿易こそが、

本来の人と人の信頼関係をつくり上げられると思う。

鍵山相談役がよく言うように、

お金にならないことこそが、

人であり人間関係に大きく作用するということだろう。

鍵山相談役が徹底した掃除に取り組んでから52年。

個人の取り組みが、会社の取り組みになり、

そしてさまざまな企業の取り組みへと飛び火し、

そしていま、地球規模の取り組みへと

ステップアップしていこうとしているのだ。

鍵山相談役だってその当時は、

まさか鍵山流掃除道がここまで拡大していくとは

思わなかったことだろう。

何事も、誰かが自分を信じて一歩を踏み出さない限り、

何も生まれてこないのだ。

いまさらだが、私も自分を信じて

小さな一歩を踏み出してみよ~っと。

あっ、もう十勝でのワイナリー構想は

一歩以上踏み出していたんだ…。

0から1は、1から1000の距離よりも遠いって

鍵山相談役から習ったし…。

鍵山相談役からは、途中でやめる方法は習ってないし…。

てことは、前進しかないってことだ。

ファイト~~~~!!