10/19

2015

老舗 虎屋の“遠慮の道”

この店でお客様をお迎えした51年のあいだ、

多くの素晴らしい出会いに恵まれました。

3日と空けずにご来店くださり、

きまってお汁粉を召し上がる男性のお客様。

毎朝お母さまとご一緒に小形羊羹を

1つお買い求めくださっていた、

当時幼稚園生でいらしたお客様。

ある時おひとりでお見えになったので、

心配になった店員が外へ出てみると、

お母さまがこっそり隠れて見守って

いらっしゃったということもありました。

車椅子でご来店くださっていた、

100歳になられる女性のお客様。

入院生活に入られてからは

ご家族が生菓子や干菓子を

お買い求めくださいました。

お食事ができなくなられてからも、

弊社の干菓子をくずしながら

お召し上がりになったと伺っています。

このようにお客様とともに過ごさせて

頂いた時間をここに書き尽くすことは

到底できませんが、おひとりおひとりのお姿は、

強く私たちの心に焼き付いています。

・

と続き、3年後に竣工するビルに

ついていくらか語り、これまでの

ご愛顧に対しての御礼で締めくくられていた。

(全文ではありませんが、文章は

そのまま使わせていただきました)

この挨拶文の主は、虎屋17代目

代表取締役社長 黒川光博氏だ。

1964年、東京オリンピックの年に

建てられた赤坂本店の建て替え休業に伴う挨拶。

さすが、虎屋と言ったらいいのだろうか…

室町時代後期に創業というから、

もうすぐ500年の歴史であり文化を

たずさえているのだ。

実は、17代目当主の黒川社長、

東京青年会議所の先輩でもあり、

ときどきお話しをさせていただく

機会があるのだが、私の知っている

多くの経営者とどこか違う。

話し方にも品格があり、私たちと

優先順位が違うというか…

これまでの虎屋の歴史をしっかりたずさえて、

その先を見据えての語りであり、

会話をするのだ。

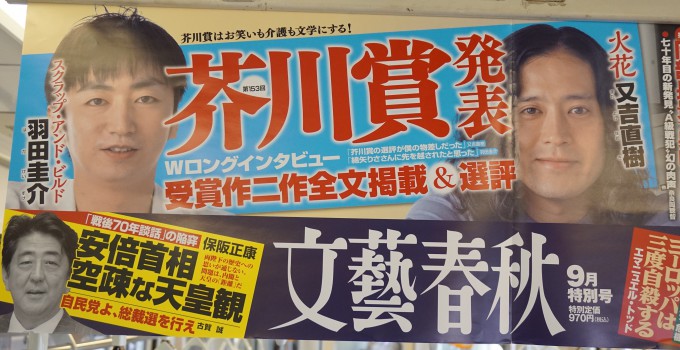

10年近く前だろうか、パリの虎屋を

海外研修で訪ねたいとお願いした時のこと。

洋菓子は、明治の時代から100年かけて、

日本のすみずみまで広がった。

私は、この虎屋パリ店から、

やはり100年かけてヨーロッパ中に和菓子を

広げたいんです…と、語っていたのだ。

その時、パリ店はまだ25年目くらいだったと思ったが…

すご~~い。

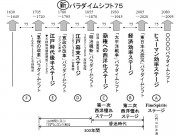

まさにタテの発想であり、タテの経営。

あたりまえのように100年先を見据えた

発想であり、とらえ方をしないと、

その先には続いていかないということ。

とはいえ、黒川社長は“伝統とは革新の連続”

だとも語っていた。

長く会社やお店を継続するには、

もっともっと深い何かがそこにあるはずなのだ。

そのヒントが今回の赤坂本店休業の

挨拶文にあるように思えてならない。

先日も、ビジ達で鍵山相談役をテーマとし、

“遠慮”という言葉を紹介したが、

まさに遠くを慮る虎屋がそこに見えてくる。

あっ、“慮る”は虎の「儿」が「思」になっただけ。

もしかしたら、虎屋はもともとは“慮屋”だったのかも…

それが、ついつい略されて“虎”になってしまった…

まぁ~そんなことはないだろうけど

とにかく虎屋は“遠慮”をテーマにした会社とは

言えるかも知れない。

そろそろ私も“遠慮”ある生き方を学ぼ~っと!