04/23

2018

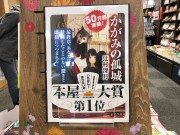

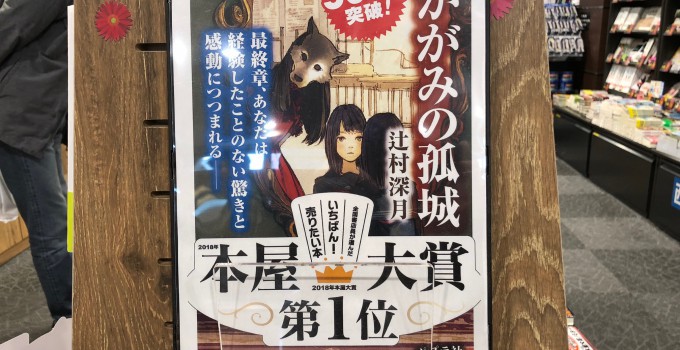

本屋大賞『かがみの孤城』辻村深月・著

本好きな書店員が、“最も”売りたい本を選ぶ!

そんな2018年の“本屋大賞”に選ばれたのは、

辻村深月(つじむらみづき)氏の『かがみの孤城』

(すでに50万部を突破しているとか…すごいですねぇ~)。

実はこれまでも、本屋大賞を受賞した作品を

手に取ることが多かったのだが、

偶然にも、大賞が発表される数ヵ月前に

『かがみの孤城』が私の手元にあったのである!

これまで読んだ本屋大賞受賞作品を思い返してみると…

2013年の『海賊とよばれた男』。

2014年の『村上海賊の娘』。

(2年連続で海賊もの!)

2015年の『鹿の王』は面白く、

上橋菜穂子氏の過去の作品も読み漁った記憶がある。

2016年の『羊と鋼の森』。

さらに、この年2位だった『君の膵臓をたべたい』は

本だけでなく、映画も観てしまった!

2017年の『蜂蜜と遠雷』。

そして、2018年の『かがみの孤城』!

著者の辻村氏は、吉川英治文学新人賞や

直木賞の受賞歴がある著名な作家である。

一体どんなお話なのかというと…

不登校などの悩みを抱えた7人の中学生が

鏡の中にある不思議な世界に誘われ、そこでの

交流をきっかけとして互いに成長していくという物語。

学校に対し窮屈だとか、行きたくないと感じ、

“登校しない”と決める。

それも、勇気を持った選択の1つかもしれない

というメッセージが込められていた。

実は、辻村氏自身もそんな経験があり、

誰かを救いたいという気持ちで執筆したのだという。

SNSが当たり前になっている現代は、

これまで以上に人間関係の築き方が難しい。

これら今の時代の問題点をしっかり受け止め、

1つの物語として着地させることができたからこそ、

“本屋大賞”として、評価されたのではないだろうか…!?

本屋大賞は、本好きな書店員が選ぶ“最も”売りたい本を掲げる賞である。

他にも素晴らしい賞はたくさんあるが、

そういう方々の意見が集約された本屋大賞だからこそ、

ついつい手に取ってしまいたくなるのでは!?

みなさんも、見事に現代社会の課題を映し出している

『かがみの孤城』をぜひ読んでみてほしい!