11/09

2015

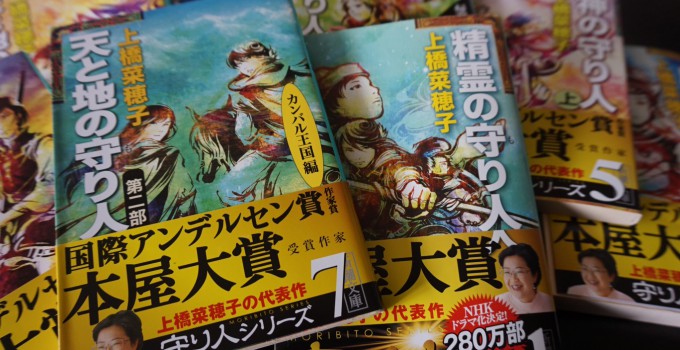

上橋菜穂子、守り人シリーズ

「なぜ島守り(しまもり)が

タルシュ帝国の陰謀に加担するのだろ?

自分で自分の首をしめるようなものじゃないか」

「ヤドカリが、それまでの殻を捨てて、

大きな殻の下に入ろうとしているようなものでしょう」

うんうん、いい比喩だこと。

「払っても払ってもくっついて離れない糸屑のように、

なにをしていても幼いエーシャナの面影が、

スリナァの脳裏から離れなかった」

表現も、言い得て妙。

「サルーナはたそがれの光がさしこむ

小部屋の床にひざまずいて、ひたすらに祈った。

<海の母>よ、小舟が荒波の隙間をすりぬけるように、

われらが災いの隙間をすりぬけられますように、と」だって。

いやいや、こんな言い回しをされてしまうと、もう脱帽状態。

これは上橋菜穂子(うえはしなほこ)著の

『虚空の旅人』の一節なのだが、

私はいま珍しく、ビジネス本ではなく

ファンタジー小説を読んでいる。

普段は自己啓発本やビジネス本を優先して読んでいる私だが、

近頃は小説にも手を伸ばすようになった。

そのきっかけは、全国の書店スタッフが

一番売りたい本を選ぶという本屋大賞である。

2013年には百田尚樹著の『海賊とよばれた男』が、

2014年には和田竜著の『村上海賊の娘』がこれに選ばれ、

一躍大ブームを巻き起こした。

もちろん私もこれらを読み、

その流れで今年の本屋大賞受賞作である

上橋菜穂子著『鹿の王』を手にとったのだが、

これがなんとも面白い。

あまりに面白いので上橋氏の他の書籍…

中でも注目の守り人シリーズに挑戦してみたというわけだ。

このシリーズは『精霊の守り人』、『闇の守り人』、

『夢の守り人』という具合に刊行されており、

私も全10巻のうち半分ほどを読破した。

ビジネス本ではないのになぜビジ達でご紹介するのかと言うと、

世界観や文章に高いクリエイティブ性を感じたからなのだ。

精霊の守り人は、この世とは違う世界を行き来できるという設定で、

地球儀に存在しない空間をつくり上げている。

点在していると思われた出来事は、

物語終盤になるとすべてが集約され、

思わず感嘆してしまうラストになっているのである。

その発想力、企画力、構成力は、

ビジネスにも活かせるところなのではないだろうか。

そして何より記事の冒頭でご紹介した一節のように、

比喩や言い回しがクリエイティブなのだ。

(残念ながら私にはなかなかできない芸当。)

とってつけたような言葉の飾りではなく、

その細かな様子を想像しやすい言葉選びである。

このように、すぐれた小説の世界観や物語は

ビジネスの企画にも活用できるし、

文章を書く者として表現の勉強にもなる。

自分自身を高めるためには、

ビジネス本以外にもこのような小説が有効だったのだ。

皆さんもビジネスで思い悩んだとき、

ボキャブラリーを増やしたいとき、上橋菜穂子著の

『守り人シリーズ』を読んでみてはいかがだろうか?