02/17

2014

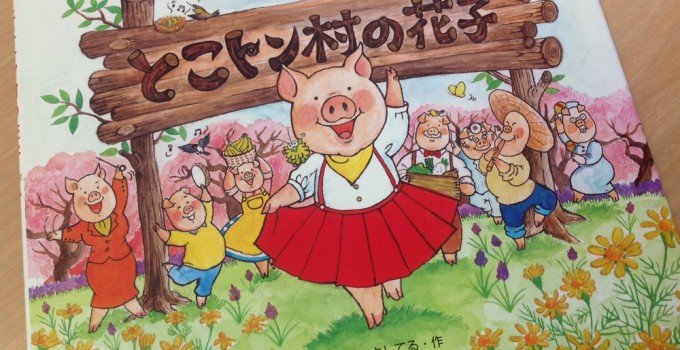

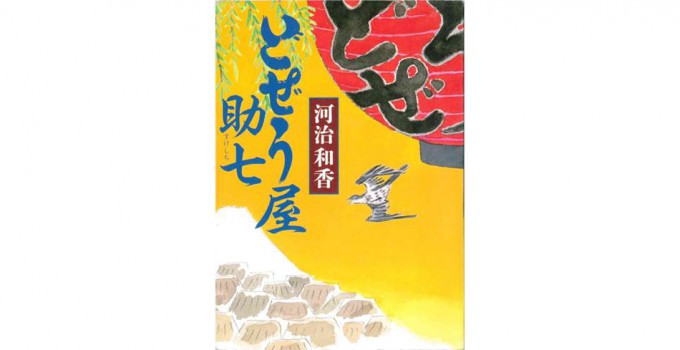

「どぜう屋助七(すけしち)」河治和香著

「この唐辛子を七味なんていうのは上方者だぜ。

江戸では“なないろ”っつうんだ。

さあさあ、かき回して、まず汁を飲んでみな」

そんな江戸っ子の粋な会話が展開されるのが、

昨年12月に発売された、

河治和香(かわじわか)著の「どぜう屋助七」。

江戸の浅草・駒形にある老舗「どぜう屋」を舞台に、

そこの3代目主人・助七を主人公にした、

歴史時代小説だ。

実はこの本のどぜう屋は、

以前にビジ達で紹介した

浅草にある「駒形どぜう」がモデルになっている。

“どぜう”と書くが、どじょうのことで、

どじょう汁は精の付く食べ物として

江戸の庶民に愛されてきた。

本作では、

そんなどじょう汁の店を持つ3代目助七が、

時代の渦に翻弄されながらも、

持ち前の明るさと江戸っ子の意地で

奮闘する様子が描かれている。

「『親の意見と冷や酒はあとできく』って

教えてやりゃあよかったなぁ」

これは、助七の妹が親や

自分の反対を押し切って

京に行ってしまう際の助七の言葉。

また、こんな一節も…。

「肝心なのは、金を貯めることより使うことよ。

しかも金は、大海の真ん中で

使ってもだめなんだ。

波打ち際で使わねぇとな」

などの言葉から、江戸の商人の

粋な生き方や価値観が伝わってくる。

また、初代どぜう屋で火事が起こり、

助七の時代にも再び

火事が起こってしまうのだが、

助七は諦めずに、

周りの人々と協力して再建するのだ。

このような江戸の人々の助け合いという、

人情味ある話も描かれている。

現代の利己的なビジネスに対し、

「柳の下にいつもどじょうはいない

(2匹目のどじょう)」

なんて言葉があるように、

人の成功を真似たところで

うまくいくとは限らない。

助七のような周囲との

人情味あふれる助け合いや、

粋な考えと挑戦し続ける姿勢があってこそ、

今も愛され続ける

“駒形どぜう”が存在するのだ。

実は私もどじょうには思い入れがあり…。

そう「どじょう算式相乗効果」という話。

これもどじょうとの偶然の出会いにより

生まれた概念である。

だから私も“どじょう”には一家言あるわけで…。

それはともかく、先日、

その「駒形どぜう」で6代目にもお会いし、

美味しいどじょう鍋をいただいてきた。

次回、おじゃまする時は、

是非その3代目のことや、祖父である4代目のこと、

そして代々伝わる“流儀”をたずねてみたいものだ。