10/28

2013

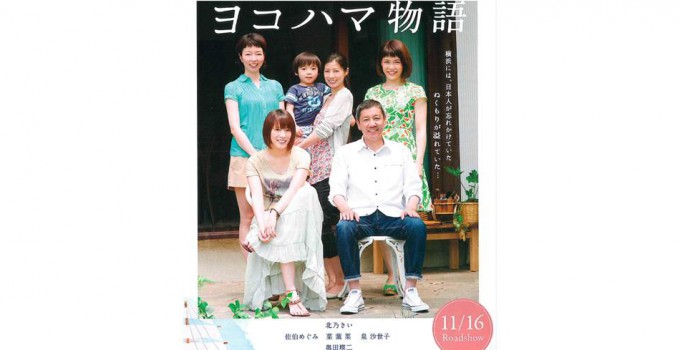

“ヨコハマ物語” 試写会

舞台に上がって黒幕の前で並び、

一人ずつマイクを持ちコメントをする。

そこに浴びせられるマスコミからのフラッシュ…。

そんな舞台挨拶がある試写会を体験してきた。

ということで、映画「ヨコハマ物語」の試写会に行ってきた。

映画の内容は、北乃きい演じる25歳の女性が、

奥田瑛二扮する65歳の男性の家に転がり込み、

奇妙なシェアハウス生活をするという人間ドラマだ。

この映画のテーマは、ズバり「人間再生」。

2人の主人公以外にも女性3人、

子ども1人の計6人が一つ屋根の下で共同生活をおくる。

登場人物たちはそれぞれ悩みを抱え、

行き詰まりを感じているのだが、

生活していく内に、徐々に人生を再生する

きっかけを掴んでいくのだ。

この映画を観て、改めて感じたこと。

それは、人は集うことで相乗効果が生まれるということだ。

人は、人と出会うことで自分自身が

変わることができるし、成長できる。

人との関わりがあるからこそ、

何事も面白いと感じられるし、

新しいこととの出会いもある。

まさに人は、人との相乗効果で

生かされていると言っても過言ではない。

これはビジネスにおいても同じことだろう。

日々の仕事には、人との関わりが不可欠だ。

人が出会うからこそ、お互いが刺激しあって成長し、

大きな成果をあげることが可能になるのだ。

これまでも“シナジー”の大切さについては、

このビジ達でも何度も語ってきたが、

やはり“シナジー”をより効果的に

ビジネスに活かそうとすれば、

その成功確率は間違いなく上がるということ。

この映画の監督である喜多一郎氏は、

その他の作品にも今回のような「人間再生」というテーマを持って、

撮り続けてきたようだ(少しお話をさせて頂いたが…)。

この人と人との相乗効果の大切さは、

日常生活でもビジネスでも同じなのだと再確認できた。

ちなみに、映画の内容はというと…。

実は当初、舞台挨拶を聞きながらも

あまり期待していなかったのだが(ごめんなさい!)、

いざ観てみるととても面白かった。

「ヨコハマ物語」は11月16日(土)から

横浜ブルクにてロードショー!

興味がある方はぜひ観てほしい。