05/25

2020

“曹操孟徳”は超マクロ思考の哲学家

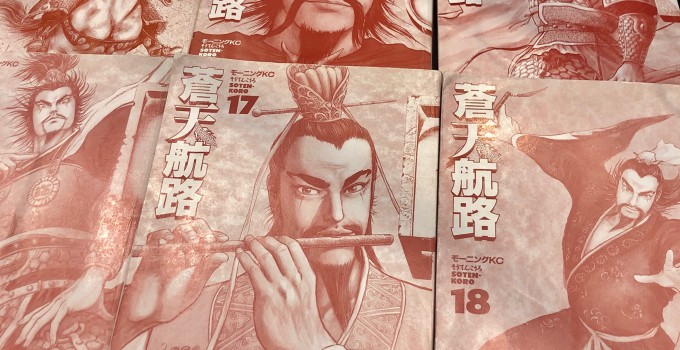

この本のタイトルは『蒼天航路』。

これは、モーニングに掲載されていた漫画で、

1994年から連載開始(約10年間)。もう四半世紀前の作品だ。

実は、当時の私は『課長 島耕作』のついでに(!?)

ときどき読んでいたものだ。

コロナ禍で、お店が開いておらず、自転車で走っていると、

高田馬場のTSUTAYAが開いていた。

店に入り、思わず手に取ったのがこの本なのだ。

ステイホームということもあり、

この際、じっくり読んでみたくなり、

5~6冊づつレンタルして、数週間に渡り、

全36巻を読破したところだ。

原画は王欣太(KING GONTA)氏。

『三国志』を描いている物語。

もともとの三国志は劉備玄徳を主人公に描いていて

どちらかというと曹操は悪役として描かれているわけだが

ここではその曹操が主人公だ。

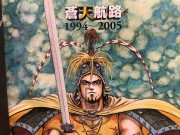

この本は、とにかく、絵がかっこよく、美しい。

画力がすばらしく、迫力と臨場感は圧巻だ。

加えて、文学的そして哲学的要素も取り入れられ

曹操の語りの表現も詩的で美しい。

こんな表現もあった。

「それだ。政(まつりごと)だよ。

自分のやりたい戦(いくさ)を考え続ければ、

おのずと政に繋がってゆく!

それでいいのだ。」

曹操孟徳は、「目の前の闘いに勝ち、領土を拡げればいい」

という考えは持ちあわせていない。

闘いの後の、政に目を向けているのだ。

この一例をとっても、曹操の“発想”と“リーダーとしての存在能力”に

美しさすら感じる。

この戦国時代を新しい時代の“訪れ機会”にしようと

さまざまなチャレンジを試みている。

すなわち、曹操は新しい秩序を持った新生“中華”を

創ろうとしたのでは!?

時には、400年以上続いた漢の時代の

孔子・孟子・荀子たち儒者をも否定し、

様々な能力を持ったひとたちの登用も試みているのだ。

(ちなみに、三国志の時代は紀元180年から280年頃までの話だ)

私はこの新しい時代をつくるために奮闘した

曹操孟徳に、“超マクロ思考”を感じた。

“超マクロ思考のマトリクス”は以前にも紹介したが、

まさしく曹操孟徳は“超マクロ思考”で、

新しい中華をつくるために思考を重ね、そして戦う

哲学家、リーダーというわけ。

さらに、様々な分野の芸術家も集め、

新しい価値観で国を作ろうともした。

まぁ~私のような者には当然“憧れの存在”となるわけだ。

ステイホーム中に読んだ『蒼天航路』は実にさわやかだった。

まだステイホームが続くのであれば、TSUTAYAに

行けばすぐに借りられるはずなので、おすすめですよ。