11/05

2018

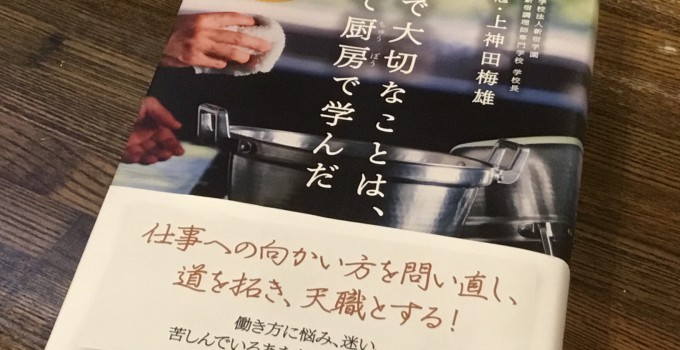

サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福

今回ご紹介する、『サピエンス全史』。

イスラエルの歴史学者である、

ユヴァル・ノア・ハラリが書いたもので、

現在とても話題となっている本だ。

本屋へいくと、まだまだ大量に平積みされているはず。

上下巻で構成されており、

実はまだ上巻の途中である。

だが、その内容から中島流の

ひとつの結論に至ったので、

その話をしようと思う。

この本についてだが、簡単に言うと

こんな内容だという。

(カバーに書かれているリード文より)

“ホモサピエンスが植物連鎖の頂点に立ち、

文明を築くことができたのはなぜか。

その答えを解く鍵は「虚構」にある。

虚構こそが、見知らぬ人同士が

協力することを可能にしたのだ。”

う~ん、わけがわからない!

まず、「虚構」がわからない!

虚構=現実でない世界をあたかも現実のように

“括った”概念だという。

さまざまな時代、場所で、

人はある“括り”に属することで協力し合い、

生存競争で生き残ることができるというのだ。

さて、私が注目した人類の歴史だが…

私たちのパーソナルスペースはだいたい4~5m。

真ん中をとって、4.5m=4500mmとしよう。

地球の誕生は、約45億年前とされている。

(4500mm=46億年とする)

ちょうどいいので、会議室のデスク周りを

地球の歴史と仮定してみたのだ。

それでいくと、アフリカで最初に

石器が発見され、人類の起源が

確認されたのが約250万年前。

人類の歴史は4500mmの2.5mmでしかない。

そこから、東アフリカでホモサピエンスが

進化したとされるのが20万年前。

誕生してからこの間、約0.2mmである。

そして、動植物の生命を操作し、食物とする、

いわゆる農業革命が1万2000年前。

わずか1/100mm=10ミクロンだ。

そして産業革命に至っては、200年前。

もはや…。

人類の歴史が広大なデスクなのであれば、

急速に進歩を遂げたのは、爪の先ほどもない、

目にも見えないほどなのである。

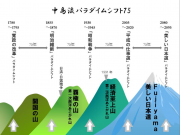

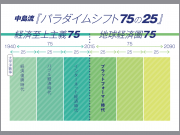

私が提唱するパラダイムシフト75では、

75年周期でパラダイムの転換期があるとしているが、

この75年だけを見ても

人類は凄まじい進歩をしている。

ITやAIなど、さまざまな技術が開発され

より一層進歩のスピードは加速しているのだ。

長い長い地球の歴史の中で、

私たちが今のカタチへと急激に進化した。

それは、1ミクロンにも満たない間なのだ。

次の75年はどんな進化を遂げるのか。

先のことが楽しみではありつつ、

人間たちは急ぎすぎているのではないか、

そんな気もしている。

私たちに関わりのある、はるか遠くを

思い起こさせてくれるサピエンス全史。

まさに私たちを“タテの発想”に導いてくれる。