03/13

2023

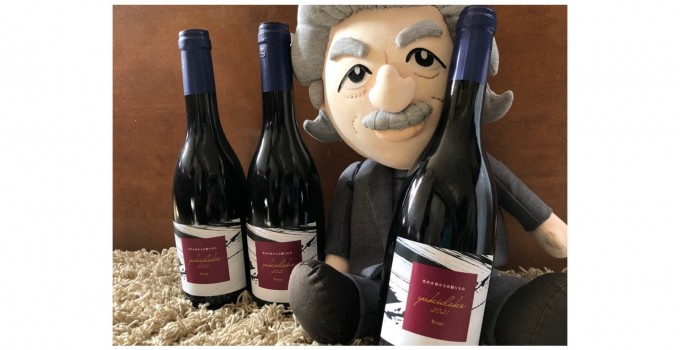

北の大地からの贈りもの“yukidoke2021”完成!!

2015年に“Memuroワインヴァレー構想”をスタートしてから8年。

パンデミックや諸問題を乗り越えて、遂に“yukidoke2021”として、

十勝の畑から運ばれたぶどうを東京で醸造、1年間樽で熟成し、

最高のワインが完成したのだ。(“ワーイ、ワーイ”という気分)

北海道で十勝ワインを生産する“池田町ブドウ・ブドウ酒研究所”が

供給する苗“山幸”と“清舞”によるワインということもあり、

少し酸味の強い品種ではあるのだが、美味しく仕上がっている。

2021年のぶどうは糖度も高く、生産量も多かったこともあり

期待は大きかった。

私としては北の大地らしい美味しいワインができたと思っているが、

果たしてみなさんはどう評価してくれるだろう?!

この2021年のワインを皮切りに、

今後は継続的にワインが出来上がってくる予定。

福生の石川酒造が醸造及び販売にも協力してくれているのだ。

(石川彌八郎社長ありがとうございました)

【日本のワインも世界レベルに成長!?】

さて日本のワインの歴史についてだが…

実は10年ほど前までは、日本ワインは世界のワインと比べて

物足りないと言われることが多かった。

製造の歴史が浅いことや、

原料となる日本のブドウ品種の扱い方が難しかったことが理由だ。

しかし、この10年で日本のワインは大きな変化を遂げた。

なんと2016年には、ある日本ワインが、イギリスで開かれた

世界最大規模のコンクールでプラチナ賞を受賞したという。

ものづくり大国としての日本人のプライドが、

上品で繊細な味をもったワインを次々と生み出している。

【トラブルによる構想の頓挫が、大きなリスク回避につながった!】

実は2017年度収穫のぶどうで、一度はワインが完成したのだが…

“Memuroワインヴァレー構想”はこのワインづくりをベースに

この十勝芽室の交流人口の増強をテーマに

まちづくりを展開していこうとスタートした。

ところが3年目頃、この構想の目的を棚上げにし、目先を追う心無い農家らの

結託離脱があり、ワインヴァレー構想は残念ながら頓挫。

このMemuroワインヴァレー構想の主導者としては、とても悔しい思いをした。

ところがまさかのパンデミックの到来。

ご存知のように、3年以上も人々の行き来も難しい環境になったわけで、

そのトラブルがなければ大きな投資をしてのプロジェクトになっていた。

結果としてこの離脱問題が、大きな損失の回避につながったわけだ。

まさに“人間万事塞翁が馬”ということ。

先の「人間万事塞翁が馬ism」でもいくつか事例を紹介したが、

何が災いで何が幸運なのかは、しばらく時が経ってみないと分からないが

私たちのビジネスや、人生は思う以上に長い。

災いもあれば幸運も舞い込んでくる。それらをどう捉え前に進むかということ。

先に投資した額を考えると高いワインにはなっているが、

このパンデミックによる損失を考えると、胸を撫でおろしたくなる。

とはいえ、コロナも落ち着いたからもう一度十勝のまちづくりに

チャレンジしたいかというと、もう懲り懲りと言いたい。。。

これも同じ轍を踏まないための転ばぬ先の杖かも?!

やっぱり、人生いろいろあるから面白い!?

日本食にも合う日本ワイン「yukidoke2021」は、

是非石川酒造に問い合わせて、味を確かめて欲しいと思う。

感想お待ちしてます!!

お問い合わせは→ 石川酒造株式会社

https://www.tamajiman.co.jp/product/giftsets.php