03/07

2022

二宮尊徳の“積小為大”と推譲

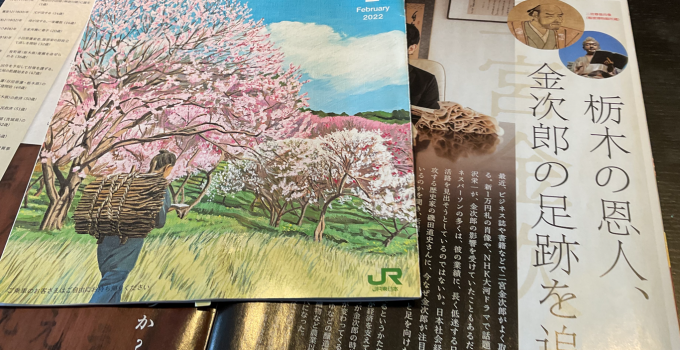

先日、栃木市の定例セミナーに向かう途中、

JR東日本の小冊子トランヴェールの表紙に、

薪を背負って書を読みながら歩む少年の絵があった。

そう、皆さんご存知の二宮金次郎!

見出しには、「栃木の恩人、金次郎の足跡を追う」とあり、

12ページに渡る特集が組まれていた。

その中に、“桜町領”での話が掲載されていた。

私は桜町領での二宮尊徳の話を知ってはいたが、

それが今の栃木県の真岡(もおか)市だと始めて知り

栃木市へ向かう電車の中で感慨深い思いをした。

さて、尊徳は、数々のそれまでの功績が幕府にも認められ、

日光御神領での活性化仕法をどこででも適応できるものにするようにと

命が下された。

それが、1853年。江戸時代の末期で、

ペリー率いる黒船来航で江戸が騒然としている時期だった。

尊徳は既に60代半ばを過ぎていて、

人生最後の大事業に乗り出すことになる。

その一つとして、今回注目したいのが、

二宮尊徳流の“融資制度”だ。

これは、5年の年賦で10両の貸付制度。

融資を受けるには、村人の投票で1番の“働き者”に

選ばれることが条件。1位になると1両と鍬1挺、鎌2挺の

褒美とともに無利息で10両借りられる制度。

返済は、5年間で1年に2両ずつ。

だが、帳面によると、6年目に2両おさめた

領収書が残っている。

この2両は利息ではなく、“冥加金”として、次の人への貸付制度に

繰り入れられる“礼金扱い”なのだ。

すなわち、社会への還元のお金として利用されたのだという。

これこそ、二宮尊徳の思想の根幹である、

“勤労”、“分度”、“推譲”からなる“報徳仕法”の

うちの“推譲”にあたる。

“他人を推薦して自らは譲る” “推譲”は。

二宮尊徳らしい価値観でこれを制度化した。

そして、タイトルの“積小為大”はもちろんご存知だと思うが・・・、

小さいことを繰り返し積み重ねていくことが

結果的に大きなことにつながるということだ。

つましく、よく働き、その結果として融資を受ける。

まさに“勤労”、“分度”、を守りながら、

融資で得たお金を元にさらにこつこつと働き、利益を出し

その結果の余剰分は“推譲”の実践へとつなげていく。

すなわち、速効性や効率のことばかり考えずに、

地道に少しずつ積み重ねていき

その先の未来の人たちや、社会のことを考え、

恩送りをしていくこと。

まさに今の時代、求められているのは、

この二宮尊徳翁が発想した“積小為大”であり“推譲”なのでは!?