11/08

2021

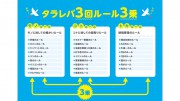

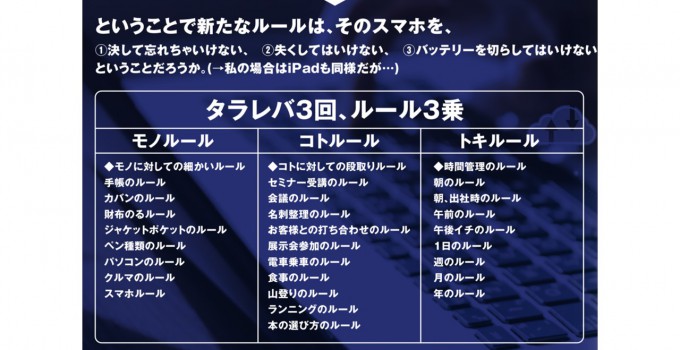

“タラレバ3回、ルール3乗”もDX化へ

先週のビジ達で触れた、“モノルール”、“コトルール”、“トキルール”

の元の概念が、“タラレバ3回、ルール3乗”だ。

あの時、○○していタラ…、○○していレバ…。

こんな風に「タラ」と「レバ」が出てくるシーンを3回くり返したら、

それをしっかりルール化するという概念。

目に見えないことを自分なりにルール化することだ。

そのポイントは、“モノ”と“コト”と“トキ”を

かけ合わせてルール化することで、

よりいいルールができることから、“3乗”となっている。

これを実践することは、ビジネスや日々の生活の中で効率化がはかられ

結果として質にも影響してくるということ。

(中島らしい分かりやすい概念だ・・・)

これは、拙著“非効率な会社がうまくゆく理由”でも紹介している。

その“タラレバ3回、ルール3乗”も、いまやDX化の

時代に入ったということだ。

すなわち、スマホの出現でそのルール化の方法が

変わろうとしている。

“タラレバ3回、スマホで3乗”ってな感じ?!

“モノルール”、“コトルール”、“トキルール”の内容については

概念図に詳しく記してあるので読んでほしい。

例えば、私の“高尾山登頂”においては、

山登りに必要なモノを持ち、

山登りの道順やチェックポイント(コト)があり、

そして参考タイム(トキ)もあるといい。

私の場合は、これらが明確になっているので、

過去と照らし合わせ(いつもより早いとか遅いとか、

息切れや疲れ具合など)より意味ある山登り体験に

つながるということ。

これら、“モノルール”、“コトルール”、“トキルール”

が今や、なんと全てスマホに集約されている。

すなわち、

→スマホのスケジュールを活用

→スマホのメモを活用

→スマホの連絡先を活用

→スマホの写真(アルバム)を活用

作ったルールのデータはあちこちに分散せずに

スマホに一本化し、DX化していくことで、

決めたルールがさらに活用され、振り返りも容易になった。

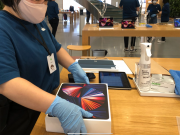

となると…スマホの紛失や、電池切れは

致命的なことになると気づき、

新たなルールは、そのスマホを、

1.決して忘れちゃいけない

2.失くしてはいけない

3.バッテリーを切らしてはいけない

ということ。(→私の場合はiPadも同様だが…)

そこで、新たなモノルールとして

背中のバッグには少し大きめのモバイルバッテリーを常に入れ

持ち歩くことをルールにした。

(山登りで遭難したときなどは、命綱となる…)

“くしゃみ3回 ルル3錠”から名付けた、

(ある程度の年齢の方ならご存知のCM)

“タラレバ3回、ルール3乗”もついにDX化する時代となり、

より確かなルール化が実現できるわけだ。

改めて、日々の生活やビジネスで

“タラレバ3回、ルール3乗”を実践してもらいたい。

それが結果的に“選ばれる”ことにもつながるということ。